| 今日はよろしくお願いします。戸田穣と申します。2年前に、湯島にある文化庁の国立近現代建築資料館で1970年代以降の建築のドローイングについての展覧会、「紙の上の建築」展を企画いたしました。展覧会に合わせてシンポジウムも企画し、植田実さんと中谷礼仁さんのお二人に登壇していただきました。今日は、はじめにその展覧会の紹介をおこない、展示した建築家が建築ドローイングでどのようなことを表現しようとしたのかを紹介したいと思います。展覧会では、11組の建築家のドローイングを展示しました。同じ時代に活動した建築家ですが、それぞれがまったく違うアプローチ、違う問題意識で建築に取り組んでいるので、時代の本質というものが、なかなか掴みづらい。当時の展覧会のカタログから読み取ることも難しい。そこで、今回は愚直に当時のテキストすべてを読むことから始めました。今日は藤井さんのお仕事のなかでも、ちょうど70年代になるところについてお話をしようと思います。 |

※クリックすると拡大する図があります

Fig.1

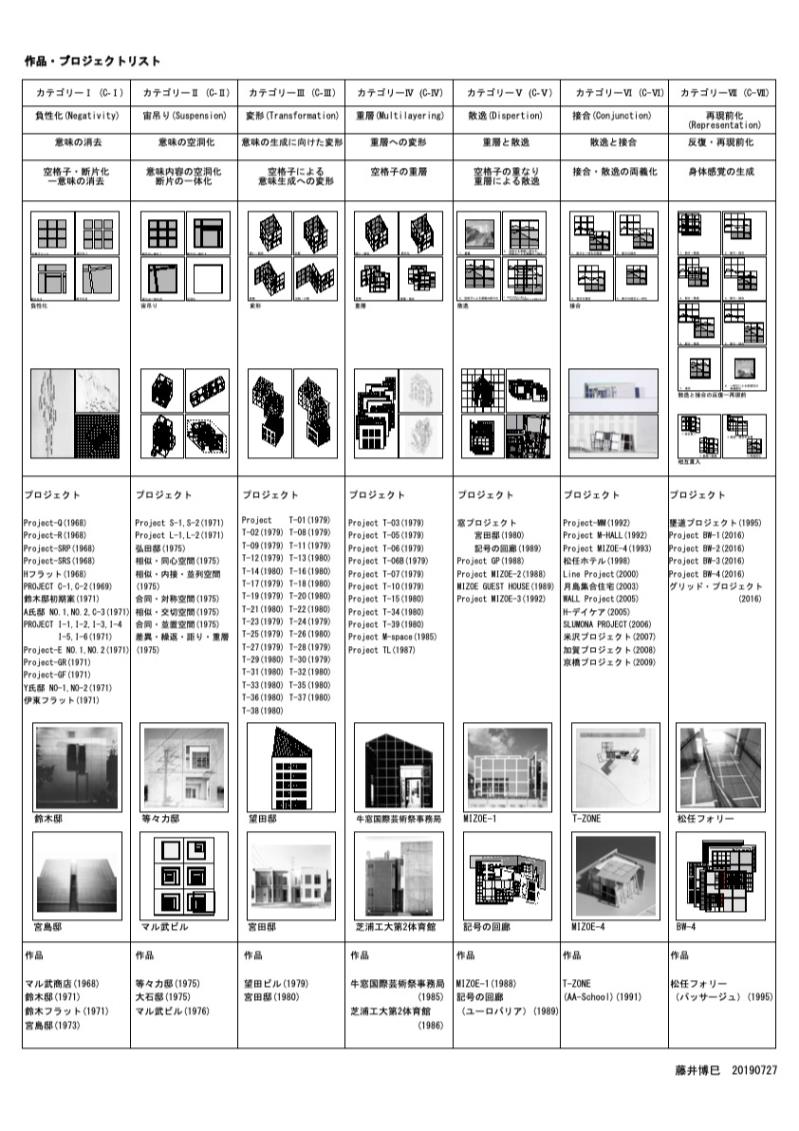

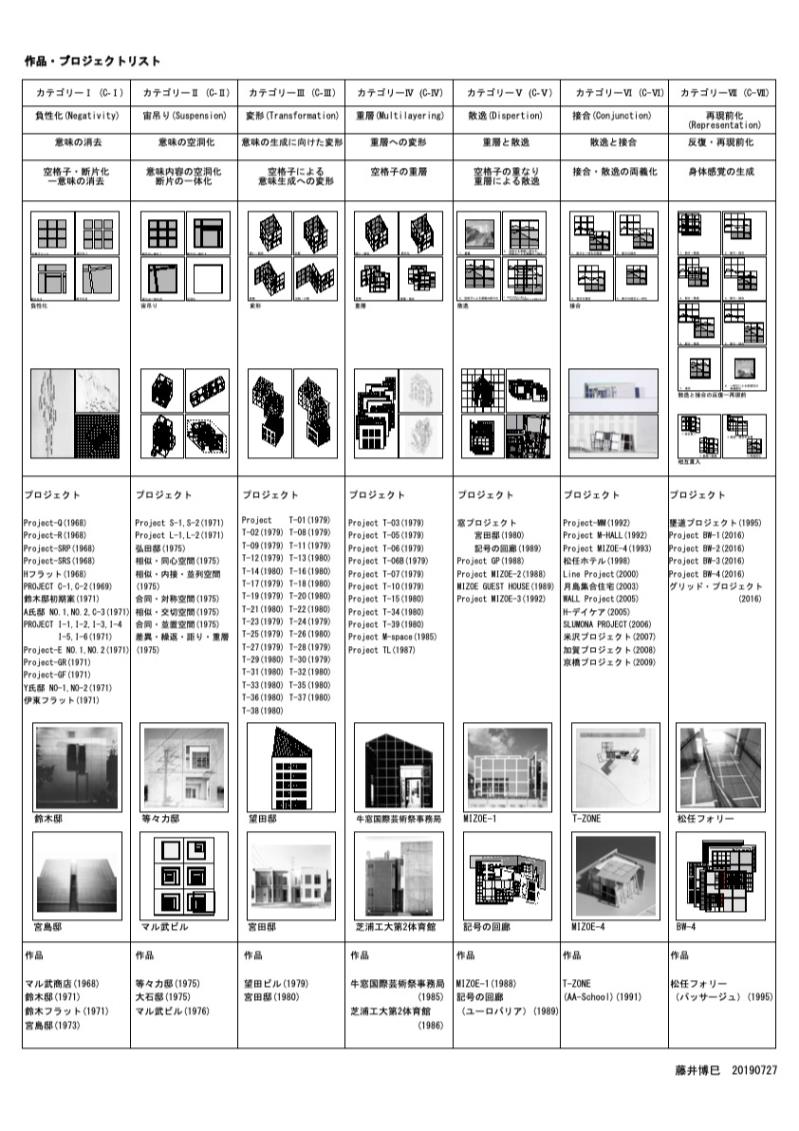

| 藤井さんから配布された皆さんの手元にあるプロジェクトリスト(Fig.1)でいうと、カテゴリー1と2の部分です。リストとしてみると、ある一つのグリッドというテーマを藤井さんが長く追及していたことは間違いないのですが、このカテゴリー1と2の間でもかなり大きな、ドラスティックな展開があったということが当時のテキストを読んでいると分かりました。今日はそのような話をできたら良いと思っています。

これが「紙の上の建築」展のチラシです(Fig.2)。ここに挙がっているのは、建築家の渡邊洋治、磯崎新、藤井博巳、原広司、相田武文、象設計集団、安藤忠雄、毛綱毅曠、鈴木了二、山本理顕、高松伸です。展覧会に足を運んでくださった方もいるかと思いますが、まずは簡単にこの展覧会の説明をしたいと思います。 |

Fig.2 チラシ表

| 企画にあたって、はじめに資料館から求められた課題は、ドローイングの展覧会をしたいということと、もう一つは、これまで資料館が扱っていた建築家よりもう少し時代を下った世代で展覧会をしたいということでした。ただ、建築アーカイブズでは、デジタルネイティブな時代の建築家の資料をどう扱うかということは定まっていません。そのため今回の展覧会では手描きの時代のものを扱った展覧会を企画できないかという話でした。 |

Fig.2 チラシ裏面

| これまでの国立近現代建築資料館の展示会というのは、ある建築家の資料が建築家本人から、あるいは遺族からまとめて寄贈されて、それを大学の研究室などに調査を委託して、その調査結果を踏まえてレトロスペクティヴを行うものでした。とくに中心となっていたのは、メタボリズム世代、1920年代生まれまでの建築家たちで、ちょうど終戦直後に大学を卒業した人たちです。戦後第一世代と私は呼んでいますが、大体、その世代までを扱う展示が多かった。しかし、今回の展覧会では1970年代から90年代を対象に、主に1930年代から40年代までに生まれた建築家を扱ということになりました。この辺りについてはこの後、日埜さんがお話になる70年代以降の建築家というテーマに大きくかかわる世代になることは間違いないと思います。 |

| この11組の建築家のうち9組がまだ現役の建築家です。まだ活動を行なっている事務所の資料をまとめて預かって調査するということはやはり難しいので、そういった困難も含めて、どうやってアプローチするのか、いろいろ悩みました。そこで、我々は建築のドローイングに絞って、しかもドローイングだけを見せようという展覧会を企画しました。70年代はどういう時代だったのかというと、建築のドローイングが建築作品に付属する二次的な表現としてではなくて、独立した作品として鑑賞に耐え得る、もしくは何か強い世界観、メッセージを放つ、自立した作品として評価され始めた時代であるということです。一般的にはドローイングという言葉は「引く」という意味ですから、まず線、線画、設計図面のことですが、これまでもドローイングという言葉には、それ以外の二次元表現も含まれてきました。それらを扱った展覧会にしようとなりました。建築展というと模型や写真がありますが、それらも排除してドローイングだけを見せる展覧会を企画しました。この展覧会が企画された当時は、色々な建築アーカイブズが少しずつ蓄積され、たくさんの展覧会が企画されていた時期で、ちょうど国内外の展覧会でいろいろな作品を取り合うという状況があり、あの作品はあの展覧会に出品するのでこちらでは展示できないということもありました。様々な建築点が企画されるなかで、建築展という形式についても再考しました、会場には持ってこられない建築をどう伝えるか、というのが建築展の課題としてあります。実際には展示が不可能な建築をどのように伝達可能にするのか。そのために、模型を置いたり写真を展示したり、あるいいは時には、本物ではなくて、印刷によって複製した図像をパネルにして展示したり、そういったメディアミックスな、別の言い方をすると、雑誌的な構成になっているのがいわゆる建築展です。いわば、それらは本物の建築をどうにかして伝えるための二次資料ということになっています。そこで私がいつも不満に思っていたのが、来場者たちは、ドローイングをみても、目の前の写真をみても、自分がそこで見たものの話をしないで、今ここにはない建物の話をするということです。それが建築展の目的であることは間違いないのですが、美術館が本物の作品と出会う場だとするならば、目の前にあるものをもっときちんと体験して鑑賞し、それについて何か語り合い、分析できる、そういった建築展をできないかと考え、あくまで平面作品としてドローイングを展示しようと考えました。

調査に際しては、建築家のもとに行き、趣旨を説明して、作品調査、聞き取りをして、ドローイング作品以外の当時の雑誌や手描きのスケッチなど、関連資料の調査も行いました。他に作品制作当時の聞き取りも行いました。たとえば、作品制作の動機にはいくつかのパターンがあります。展覧会に展示するために制作した作品や、雑誌の特集号の企画に応じて制作した場合。ほかには設計競技に応募する際にそれに付属する資料として作ったもの、他はギャラリーとの関係を持った建築家も何人かいて、ギャラリーで作品として販売するためにそれを制作したというケースです。 |

Fig.3

| 最終的に展示が可能になった建築家がこの11組で、藤井博巳さんは会場に入って左手の壁に、磯崎新さんと相田武文さんとの挟まれる位置に配置されています。会場構成としては壁に沿ってドローイング作品が並んでいて、中央の円形のガラスケースに関連資料、雑誌や実施図面が並んでおり、真ん中に4つのスクリーンを設けてインタビュー映像を流しました。会場風景です(Fig.3,4)。中二階には毛綱毅曠さんの屏風仕立ての「建築古事記」という作品を展示しました(Fig.5)。 |

Fig.4

| 今、皆さんのお手元にお配りしたA3裏表の年表は、図録に掲載したものです。これを見ていただくと建築の二次元表現の戦後の歴史が、概略ですがたどれるようになっています。これはあくまで建築のドローイングに限ったものですので、実はドローイングという視点では挙がってこない建築家がたくさんいます。逆に言うと、ここにあがってこないということが特徴でもある建築家の方々もきっとあると思います。その辺りの話は後で議論に出てくれば良いと思っております。 |

Fig.5

| この展覧会の前史としては、白井晟一氏の原爆堂やメタボリストのドローイング、ついで磯崎新さんのドローイング、あるいは二次元表現のコラージュ作品などがあります。続く時代には原広司が登場します。この時代のドローイングは、どのようなものかというと、一つはメタボリストのドローイングのようなある未来を表現したもの、時間でいうと現在より先の未来を表現するドローイングがあります。一方で磯崎さんあるいは原広司さんは、リニアな時間上にあるものとは違う表現をしているということが言えると思います。現在とは全く異なる時間軸にある別の世界、ひとつのパラレルな世界を表現しています。 |

| もう一つ重要なのは、磯崎さんも原さんもビエンナーレ、トリエンナーレといった国際芸術祭に招待されて、その機会にドローイングを制作しています。60年代の後半から日本の現代建築の最前線の建築家たちが、国際的に同時代的に世界に受容される、そういう時代になります。もう一つ時代背景として重要なことは、この頃、新しい建築雑誌が続々と創刊したことです。『SD』が創刊されたのが1964年、『都市住宅』が68年、その後1971年に『a+u』と、新しい雑誌が創刊されて、それらの雑誌の新しい紙面が新しい建築表現を求めたという時代背景もあったかと思います。その意味では、たとえば、これはメタファーになってしまいますが、メタボリストが海上都市、人工都市、空中都市といったように、新しい土地を求めた世代とすると、この次の世代は新しい土地として新しいメディアというものを手に入れることができた、そういった世代であったと言えると思います。 |

| まずはじめに非常に鮮烈な白井晟一の原爆堂の図面があります。このドローイングは、単独で存在するものではなく、一連の設計図面の中で表紙を飾る完成予想図として描かれました。そういう意味では伝統的な様式のなかで生まれたものです。そしてメタボリストのドローイングが未来予想図だとすると、磯崎さんや原さんのドローイングは、ある種の異化作用としてのドローイングです。このころから、建築のドローイングが、二次的な表現、あるいは実際に計画されている建築作品とは異なる言語、異なる時間軸の中に置かれて、受容、理解されていくようになったのではないかと考えています。もう少し経つと、藤井博巳さんのいろいろな仕事が70年代の中頃から、『都市住宅』に、とくにテキストは『a+u』に掲載されています。70年代以降の世代は、解体の世代とも言われていて、それは磯崎さんの『建築の解体』が下敷きとしてあるわけですが、磯崎さんの唱えた「主題の不在」以降に、建築は何を表現するのか、ということが共通の関心事項だったのではないかと思います。 |

| (スライドを見ながら)後は、もう少し下の時代についてです。この辺は省略しますが、渡邉洋二さんの作品、そして象設計集団の、主に沖縄の作品のドローイングです。名護市庁舎、安佐町のコミュニティセンターです。磯崎さんの還元シリーズ、藤井さんのAプロジェクト、宙吊りシリーズです。相田さんのラインドローイングと言って、「ゆらぎ」シリーズというものを展開していた時のドローイングです。原広司の自邸、梅田スカイビル。山本理顕さんの岡山の住宅、鈴木了二さんの物質思考のシリーズです。安藤忠雄さん、高松伸さん、毛綱毅曠さんという順に展示されました。

当初、企画段階では、ドローイングで彼らが何を表現していたのか、どういうテーマで誰の作品を展示するのかなど、いろいろと試行錯誤しました。2016年12月の企画会議で、何かしらカテゴライズすることを建築資料館から求められ、色々と考えました。たとえば図法とかメディウムとか技法とか主題とか、色々なことが課題としてあがりました。最終的には展覧会でカテゴリをたてることはしませんでしたが、終わってから整理すると、6つぐらいのカテゴリに分類できるのではないかと思います。1つめは伝統的なショードローイングとして描かれたもの、2つめがある抽象化を目指して建築のコンセプトを表現するものとして描いたもの、3つめがある種の様式化、作品化を目指したものです。磯崎さんのシルクスクリーンのシリーズや安藤さんのリトルグラフや、高松さんの鉛筆のドローイングのように、同じ手法で制作を続けるスタイルの建築家が挙げられます。4つめはギャラリーとの関係で、磯崎新、安藤忠雄、相田武文各氏がギャラリーから依頼されたり、ギャラリーとの関係で作品を制作したものです。鈴木了二さんをどこにカテゴライズしたら良いのかが難しく、作品の複数化と書きましたが、自分の建築作品だけではなくて、それに付属する模型であったり、ドローイングであったり写真であったりと様々な表現によって、ある一つの作品が複数化していくようなものを作っている建築家が鈴木了二さんです。最後、物語化というのは、たんに自分の建築をドローイングするというのではなくて、ドローイングによって自分の建築があるべき世界を描くというタイプのアプローチのことです。象設計集団、毛綱毅曠、原広司さん等があげられます。とくに彼らは「曼荼羅」をよく使っていました。以上はあくまで便宜上のカテゴライズですが、たいへん様々なアプローチがあったわけです。 |

| ここからは藤井さんのドローイング作品の話をしたいと思います。近年、建築展が続いていて、とくに70年代が再評価されています。東京国立近代美術館の「日本の家」展がありましたし、ポンピドゥーセンターでは「ジャパネス」展が開催されました。この中で藤井さんはもちろん重要な建築家なわけですが、とりわけ初期の負性化の仕事がクローズアップされることが多いです。その際の評価というのが、「解体」以後のコンセプチュアリズムあるいはフォルマリズムを代表するものという言説で説明されることが多いです。たとえば「日本の家」展では「遊戯性」というカテゴリーのなかに藤井さんの作品が置かれ、その横に相田武文さんの作品などが置かれていました。そこでは建築の自立性、造形性が追及されて、閉鎖的な住宅が作られていた時代であるとされます。「日本の家」展のキュレーターの保坂健二朗さんは1970年代と2000年代を対比的に説明しているのですが、70年代は表層による表現で、内部と外部が乖離した時代、そして、日常的な意味を排除していた時代としています。一方で2000年代は、表層ではなくて構造による表現が一般的になった時代で、内部と外部の区別をなくすことで、生活の風景や振る舞いを受け止める、そういったものが作られる時代だと指摘しています。この展覧会では《宮島邸》が出展されていました。対して「ジャパネス」展をキュレーションした、ポンピドゥ・センターのF・ミゲルは、「消滅の建築」という章のなかで日本のコンセプチュアル・アーキテクチャーを扱っています。とくにミゲルは藤井の建築に非常に執着していて、かなりのドローイングやスケッチ、模型などを収集しています。ここでは意味の消去、中和されたイメージ、グラフィズム、グリッドなどのボキャブラリーで藤井作品が語られています。美術館の企画展では章立てをするので、そのカテゴリーのなかに複数の建築家がはいってきますが、70年代当時のテキストを読んでいくと、こうした章立てには、やはりどこかで違和感が生まれます。確かにそれぞれにコンセプチュアルではあるけれども、それでも、それぞれが違うことは無視できない。そのように感じたことから、一度その時代のテキストを愚直に読んでみることが必要ではないのかと考えました。まずは藤井の負性化から始めました。そして藤井博巳のコンセプトに即して理解することが重要だと考えます。「紙の上の建築」展を通して目標にしたことは、建築表現の展開とドローイングとの関係を明らかにすることでした。ご本人を前にしてこのような話をするのはなかなか難しいところがあります。建築家というのは、折々、自分の作品を振り返って、そこに微妙な修正が付け加えられていくことがあります。ここでは、私は歴史的なアプローチをとり、その時代のテキストに帰ろうと思います。 |

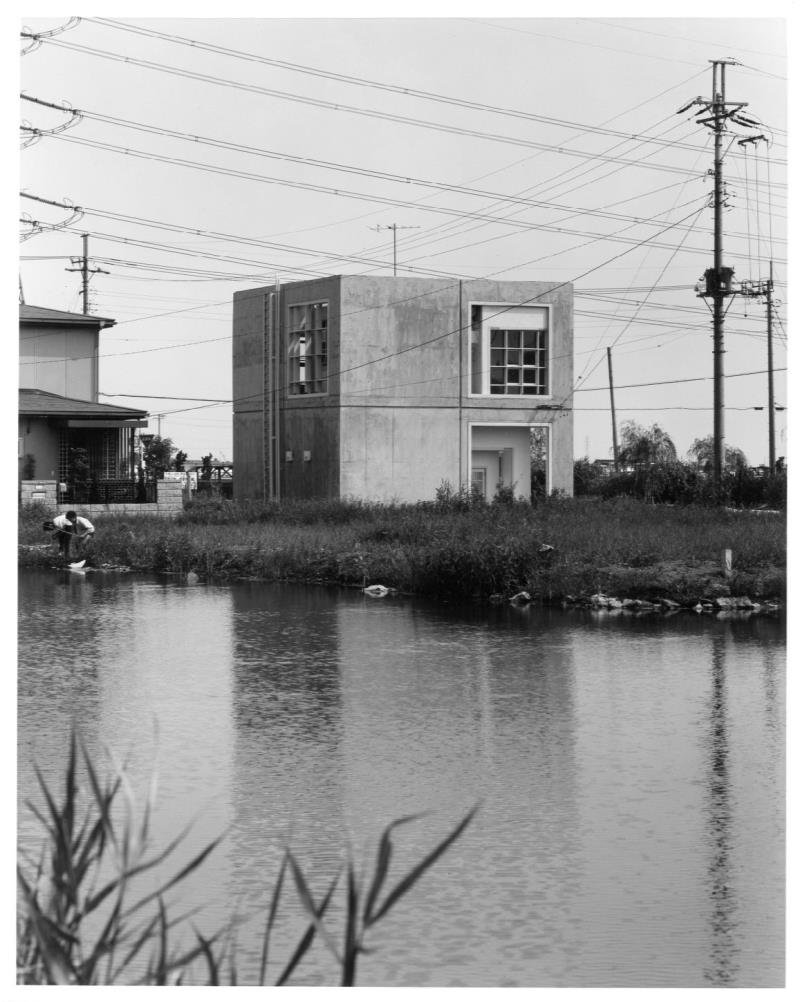

Fig.6 (出典:新建築社、『新建築』1973年7月号)

| まず一つ目の代表作である《宮島邸》(Fig.6)です。ここでは《宮島邸》に始まり、このあと《鈴木邸》と《等々力邸》、《宮田邸》などの住宅が出てきます。まずは《宮島邸》ですが、リアルタイムで経験されていた方には、有名な建築ですし、逆にいま学生の20代の方にとっては珍しい建築かもしれません。建物もファサードも格子が巡らされていて一見するとビルなのか住宅なのか、スケール感がつかみがたい建築です。この建物について藤井さんは次のように書いています。

「物質から、一切の機能的な意味や、日常的な虚飾な意味を消し去ったところで、そこに何が見えてくるかをこの格子目地に託したのだ」(『新建築』1973年7月号)

|

| 格子目地が物全体を覆うことによって、物そのものとの出会いが生まれるという風に言うのです。物との出会い、ここで注目したいのは、藤井さんにとって物質との出会いがどういうものだったのかを書いている文章です。建築家はしばしば建築家としての自分の原体験、原風景を語るものですが、藤井さんの原風景はユニークなものです。『新建築』1973年7月号に掲載されたその文章で挙げられているのは、解体されたビル、剥き出しの物たち、廃墟、そして隧道との出会い。隧道とは地下鉄の通路とか地下道のようなものですが、そこに蛍光灯の光がずっとまっすぐに伸びている。これらの体験の軌跡の線上に原理として生まれてきたのがこの均質なパターンとしての格子目地と灰色だったという風に彼はまとめています。必ずしも豊かな光景ではなく、戦後の廃墟といったような荒涼としたものともまた違う、都市的で、どこか虚無的な風景、そういったものが、この格子の原点としてあったという風に書いています。ではなぜ物との出会いを構想したのか。この《宮島邸》が発表される2年前の1971年に、雑誌『a+u』に連載された「建築の負性化に関するノート」の議論を辿ってみたいと思います。

|

| まず第一に、空間と物質の関係、そして人間と物質との関係をもう一度考え直そうというモチベーションがありました。この動機の背後には機能主義に対する批判的な意識があります。機能主義という考え方は、人間が物質に働きかけることによって、人間にとって物質が操作可能であるという前提にたつ考え方です。ところが人間と物質とは、お互いに相互規定的であるはずなので、人間が物質を操作可能なものとして扱うということは、ひるがえって人間自身も操作されうるものに変質してしまうという考え方です。機能主義的な思考とは、いかにも人間主義的な思考であり、人間から物質に対する一方的な押し付けによって、人間もまた自由を奪われ、隷属にさらされるのだという論理が展開されていきます。 |

| このような物質の操作可能性と、人間の物質的な操作可能性を、一旦リセットするために物質の負性化が必要になる。このような論理の組み立てによって、最初の「負性化」というキーワードが出てきます。たとえば部屋にはそれぞれの役割があり、その役割に応じてリビング、ダイニングなどの名前が付けられます。その意味は人間が与えたものです。これは人間にとっては生きた現実ですが、一方で、それは先ほどいった物質を機能主義的に操作するという考え方に基づいています。これをリセットするためには、人間的な意味を物質から消去しなければいけない。ここで「物質の非人間化」というキーワードが出てきます。面白いのは、実は70年代の幾人かの建築家の主張の中に、私の言葉で言うと「建築のアンチヒューマニズム」というテーマが垣間見えることです。「建築のアンチヒューマニズム」という言葉の下敷きになっているのは、もちろん浜口隆一が終戦後に書いた『ヒューマニズムの建築 日本近代建築の反省と展望』(1947)です。藤井さんの同時代、機能主義をベースとした近代主義(モダニズム)とは、対比的な形で幾人かの建築家がいわゆる人間的な建築ではなく、建築の非人間的なありようを唱えています。ここでの「アンチヒューマニズム」とは「非人道的」という意味ではなくて、建築表現の自立をめざすという主張です。いわば建築における機能主義を乗り越えることが主張されていました。機能主義が、建築を生活のエレメントとして分解・部品化して再構成するものであるとすると、藤井さんは機能と室という記号的な対応関係を意味として捉え、これらを剥ぎ取っていく、消去することが負性化であるとします。 |

|

物質の意味を負性化することによって、逆説的に人間も物質から、建築の持っている意味性から自由になるというロジックです。人間が機能主義によって物質に意味を与えることで、その物質のもつ意味が人間を束縛するようになる。この回路から一旦抜け出さないといけない。最終的には人間の自由な存在の証である、瞬間的・偶発的な行為を生みだし、瞬間的・偶発的な行為によって立ち現れる建築を考えること。そのときはじめて人間は自由な存在になる事ができるのだ。

|

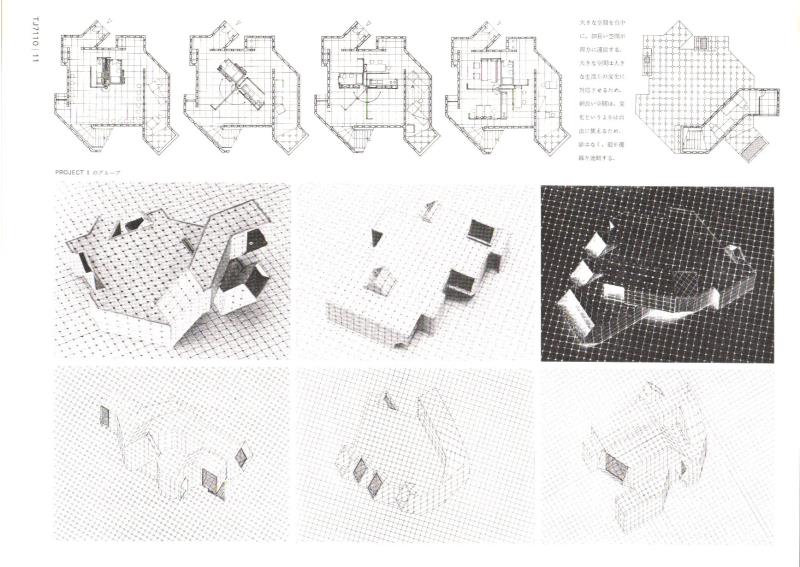

Fig.7 Project I (出典:『都市住宅』1971年10月号)

|

以上の論理は、『a+u』1971年2月号に掲載され「建築の負性に関するノート」に展開されています。これは全3回の連載で、3回目が1971年4月号です。

その後、『都市住宅』の1971年10月号に「負化へのエスキース」が掲載されます。(Fig.7)『都市住宅』については、このあと植田さんにお話を伺えればと思います。1971年という一年のあいだに、負性化というコンセプトがかなり具体的な形になっていきました。そして、このようにグリッドが建物と誌面を覆い尽くすようなプロジェクトが次々と生まれました。 |

Fig.8 (鈴木邸外観 出典:『都市住宅』1971年10月号)

| この『都市住宅』に掲載されていたのが《鈴木邸》(Fig.8)で、灰色の塗装と、格子目地を使った建物です。非常にシンプルな直方体の住宅で、均質化の方法として最初に提案されたグリッドとグレーというコンセプトが徹底されています。この住宅について「格子は幾何学としてそれ自体には何の意味もないが、格子が崩れるとそこに何かの意味が発生する」と藤井さんは書いています。また一方でその内部空間については反省も述べられていて、「空間を付加することによってそこに何らかの開放感が生まれるのではないかと思ったが、出来上がってみると〔中略)空間に狭さが感じられて、逆に閉塞感が生まれてしまった」とも記されています(Fig.9)。実はこの反省が、次の宙吊りシリーズへの展開につながっています。 |

Fig.9 鈴木邸内観 (出典:『都市住宅』1971年10月号)

| (スライドを見ながら)これは、植田さんが前回の講演会で言及されたアクション・ファニチュアです(Fig.10)。先ほど説明した、人間の行為に対して、瞬間的・偶発的に立ち現れる物質の意味というコンセプトが、このアクション・ファニチュアによく現れています。普段はグリッドの中に溶け込んでいますが、そこに人間が働きかけると、回転したり展開したりして、あるものは机として、あるものは椅子として立ち現れてきます。初めの負性化のシリーズは、建築の表層にグリッドを巡らすというところから出てきましたが、この後に、次の負性化である宙吊りへと続いていきます。この間に4年の時間を要していますが、その間の考えの変化は、のちほどご本人にお伺いしたいところです。 |

| |

Fig.10 アクション・ファニチュア (出典:『都市住宅』1971年10月号)

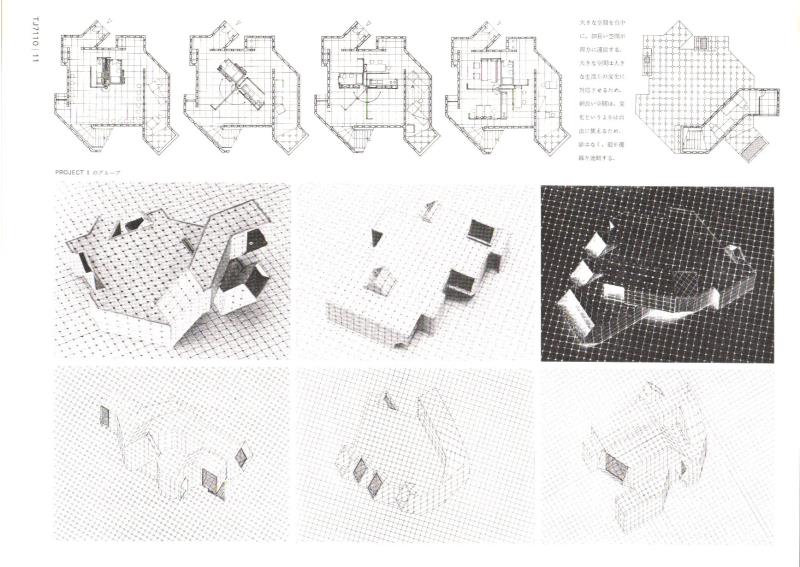

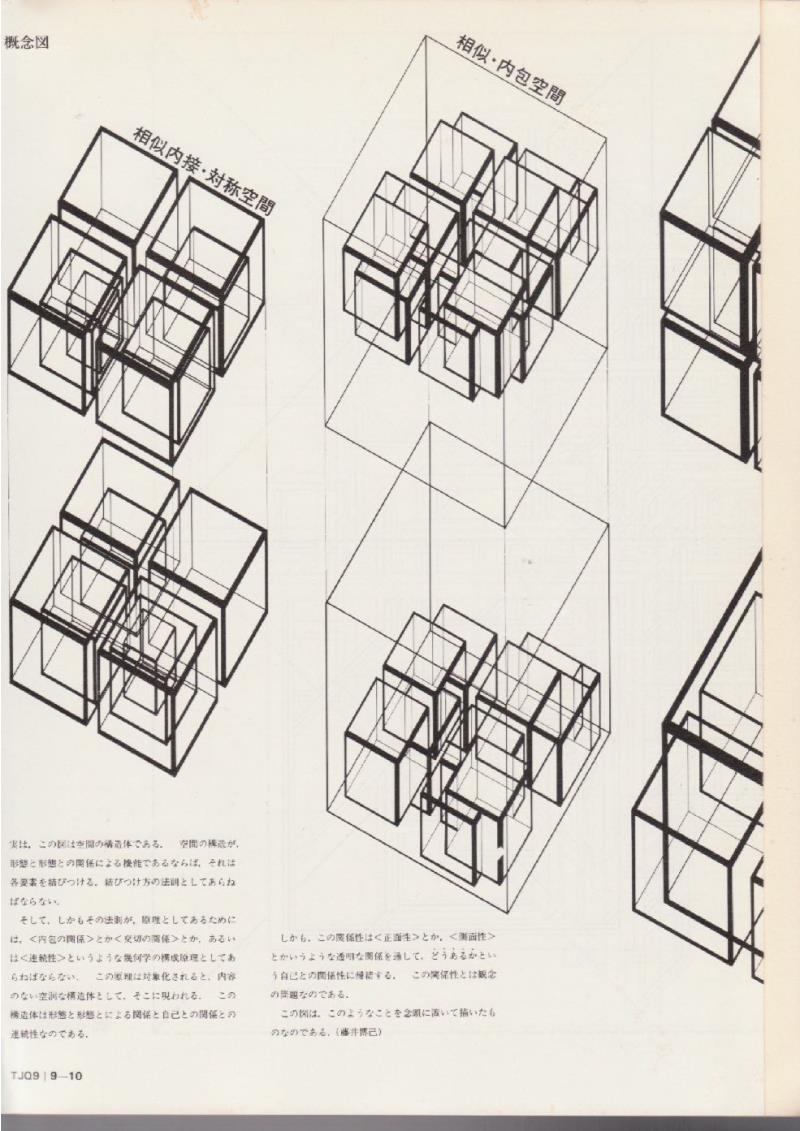

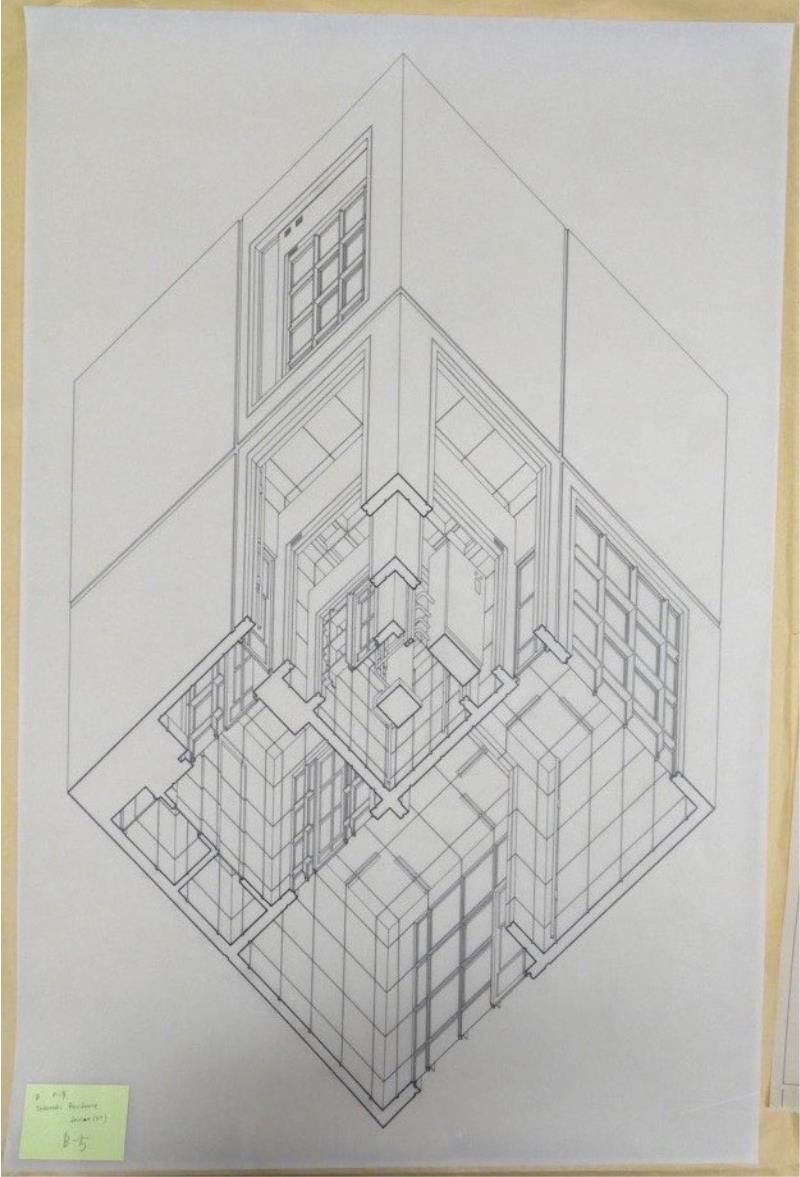

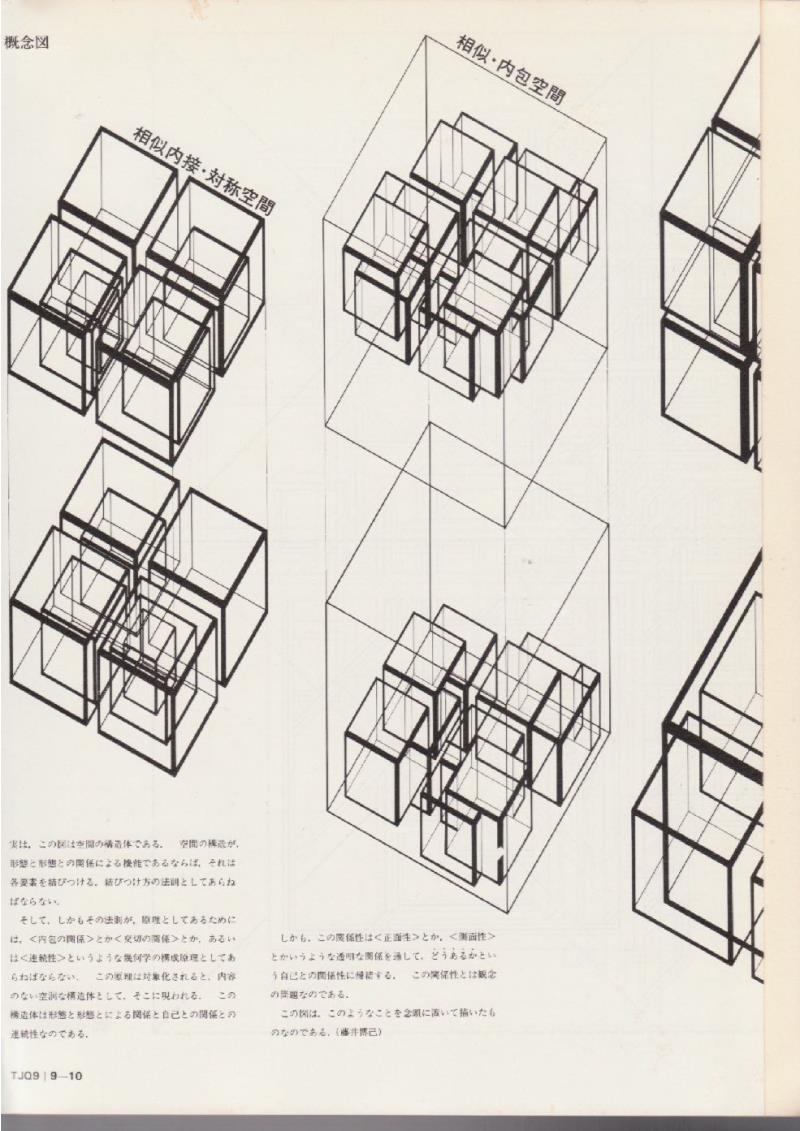

| 1975年の『別冊都市住宅 住宅第9集』に掲載された「負性化へのエスキース No. 2 宙吊りへ・宙吊りから」では、ピーター・アイゼンマンが提示した深層構造・表層構造というコンセプトを参照しつつ、最初の負性化が表層的なものにとどまっていると振り返っています。アイゼンマンは、チョムスキーの生成文法論を借りながら、意味というのが建物の表層だけのものではなく、もっと深いところから表れてくるものであると考えました。藤井さんもまた、幾何学、数学、言語と同様にある論理的な関係を構成するゲームを相手にしなければいけないと思考が展開していきます。そして建築の深層構造として、いくつもの幾何学的なパターンが検討されます。こうして描かれたドローイングを藤井は「関係性の概念図」と呼びました。(Fig.11) |

Fig.11 概念図 (出典:『別冊都市住宅 住宅第9集』1975春)

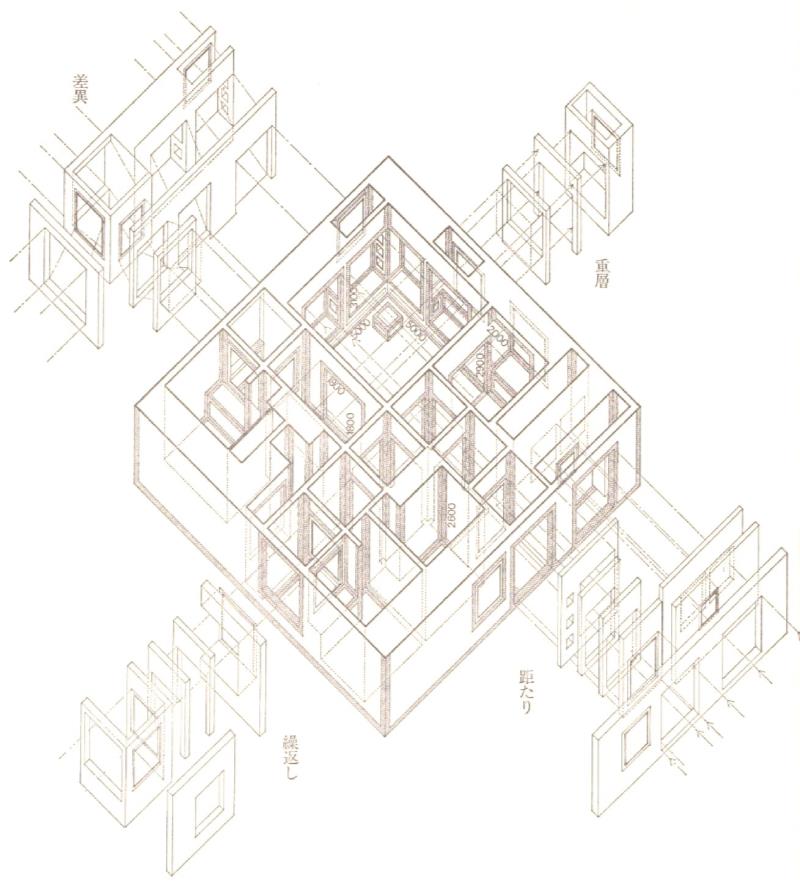

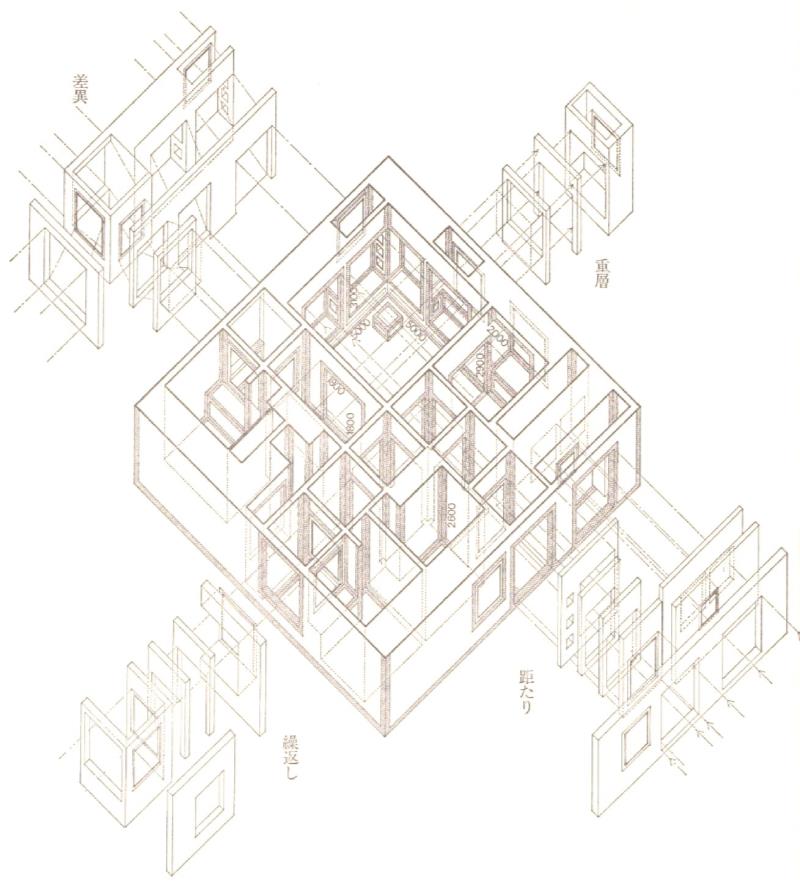

| 最初の負性化は、グリッドによって物質の意味を消去して均質性を建物に導入するものでした。これは、あくまで建物の表面を覆うグリッドでしたが、ここでのグリッドは、より大きなスケールで展開されており、奥行きをもった実体的な空間の構造を表現しています。空間の構造というのは、形態と形態が全体においてどのように結び合わさり、構成されているかという原理を示したものです。その内部は空洞です。形態は単純化され、同じような図形が繰り返されます。藤井さんは、同じキュービックの反復によって、それを体験する側にどのような効果をもたらすかを記しています。関係の構造は、それ自体として認識され理解されうるものではありません。感覚的にとにかく経験するしかない。このような感覚的な経験の反復によって、形式的な日常から感覚の世界へとだんだんと移行し、最終的には幾何学的な関係性が内的な観念に変貌していくと藤井さんは言います。(Fig.12) |

Fig.12 繰り返し、重層、距たり、差異 (出典:『別冊都市住宅 住宅第9集』1975春)

| 藤井さんの建築の非人間化というものは、人間がその中で意味性を失ったり、あるいは認識する主体としての自己を失っていく中で、逆説的に浮かび上がって来るものとして構想されています。その状態を、藤井さんは宙吊りと呼んでいます。人間とは、宙吊りという状況に耐える存在に他なりません。同じく1975年に発表された『建築文化』の特集「近代の呪縛に放て3 いま“創る”ことへの視座」のなかで発表された「深層的意味へ 表層から深層へ」ではロブ=グリエやアイゼンマンと対比して、錯綜した議論が述べられています。一つ言えることがあるとすれば、アイゼンマンが想定した人間像について、それは結局、建築が発する意味を理解する、そういう主体であると藤井さんは言います。アイゼンマンのロジックをひっくり返す形で、藤井さんが主張するのは、建築が発する意味を人間が理解するのではなく、人間自身が意味を生産するのでなければならないとうことです。そして建築において一番重要なことは、その論理の中心にいかなる人間を想定するかという根源的な問題であるというところまで議論が進んでいきます。何かを設計するときに、そこにいるべき主体、人間像がなければ、建築というものは構想できないはずです。 |

| 主題が不在の時代に、建築表現が何を表現するべきなのか。これは1970年代において共有されていた意識でした。ここで藤井はバロックの時代を一つのモデルとして挙げ、表現形式そのものが表現となるのだと言います。この一連の文章の中で、「建築家や芸術家の価値は、建築とは何かあるいは芸術とは何かということをどれだけ問題にしているかによって、決められることになるだろう。言葉をかえて言えば、建築の芸術の概念に、どれだけ何を付け加えたかであるかと考える。実は、このことは表現自体の構造から、存在条件である建築とは何かという観念が読み取られると共に、それが一つの世界観を開示するものと似ていると言えるのである。」と述べています。

この部分だけ読むと具体的なイメージがつかむのが難しいのですが、ここで藤井さんはコーリン・ロウを参照しています。藤井さんはコーリン・ロウの透明性の議論というものにたいへんな共感を示しています。ロウの透明性の概念は、ル・コルビュジェの住宅とパラーディオの住宅にある表現構造の類似を指摘するものです。ロウが見いだしたル・コルビュジェとパラーディオの住宅のあいだにあるアナロジー、類似関係こそ、建築にあらたに付加された、建築の新しい定義でした。藤井は「今、我々はさらに新たな建築の定義を、そして、その概念を付加し続けていかなければならない」と述べ、これがこれからの建築家の仕事であると展開します。建築とは何かと問うときに、建築とはこうでもありうるという新しい定義を加えていくこと。それがこれからの建築、主題が不在の時代の建築表現の自立であるするのです。 |

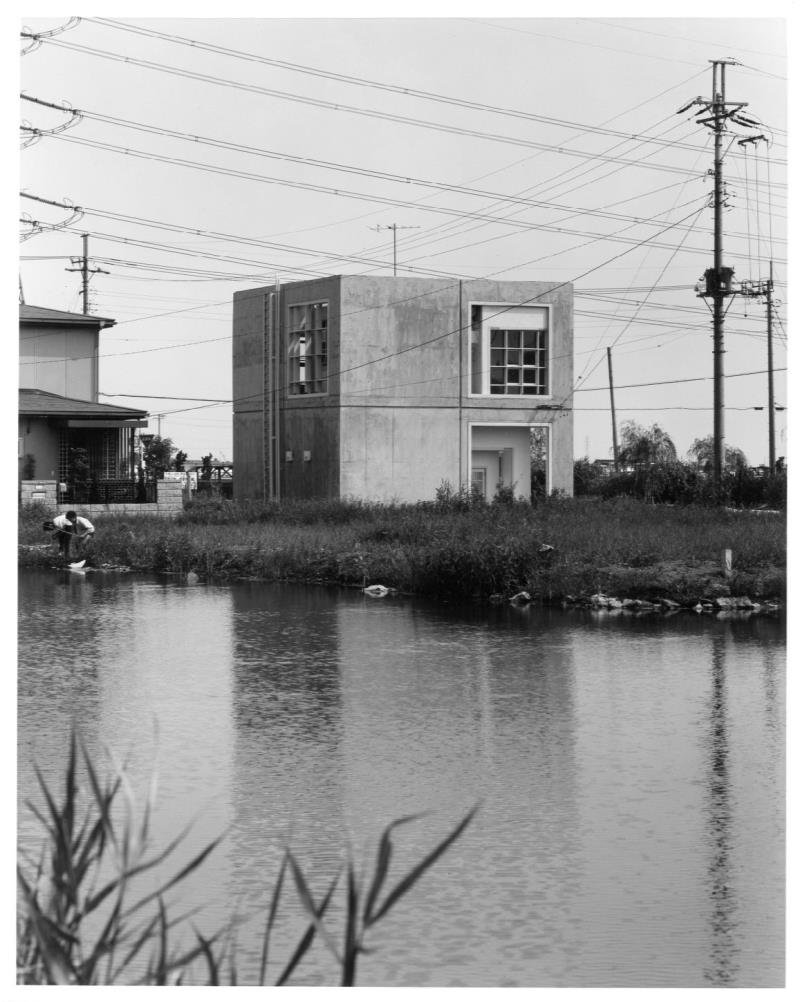

Fig.13 等々力邸

(資料提供:藤井建築研究室 撮影:田中宏明)

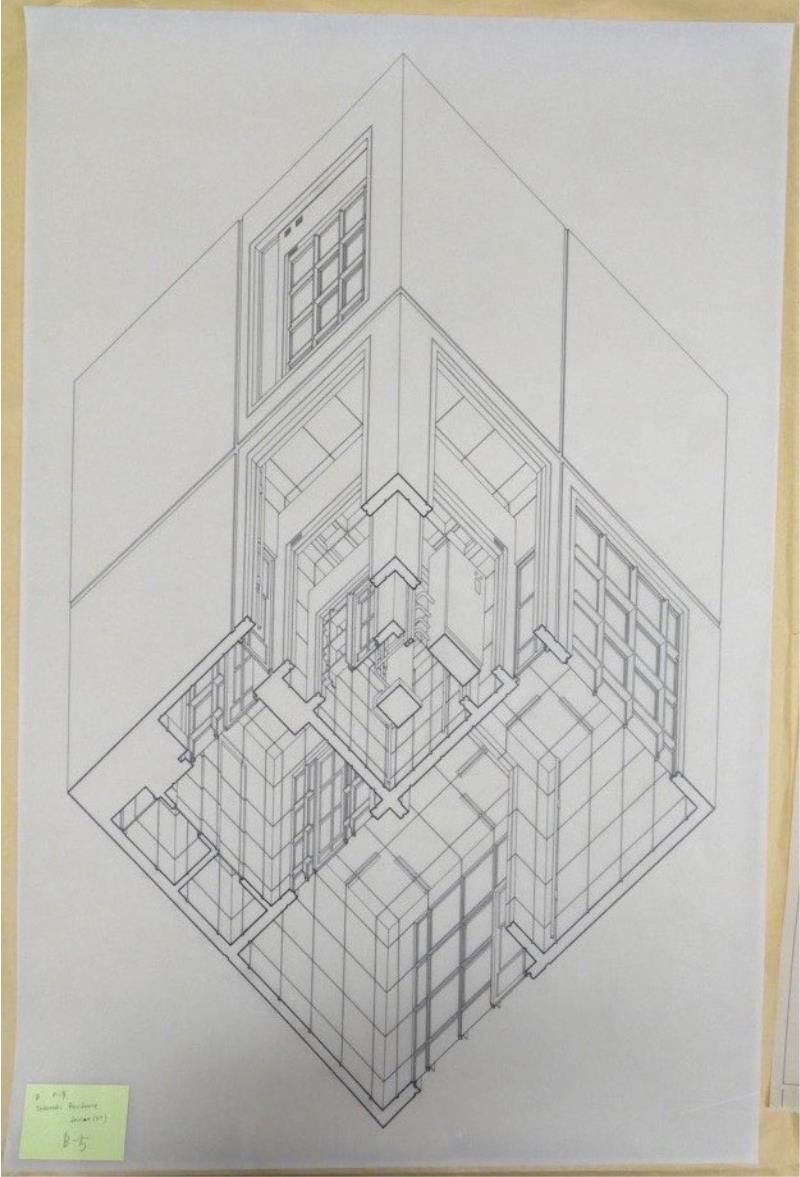

| そのような文脈の中にあるのが《等々力邸》(Fig.13)です。ここではいくつかのスケールの立方体が内包される関係にあります。先ほどの《鈴木邸》では、人間のスケールよりも小さい数十センチのグリッドが使われていましたが、《等々力邸》では人間のスケールを超えた大きさのグリッドで空間が構成されているので、《鈴木邸》の場合のように直接的に人間の身体に作用するものではありません。この内包された3つの立方体の中で起こるのは、知的な認識作用を超えた宙吊りの感覚です(Fig.14)。

これには本田一勇喜氏の批評があります。彼も《鈴木邸》と《等々力邸》の中に、ある質的な差異を感じており、とくに表層にこだわった《鈴木邸》と、構造という深層にまで至ろうとした《等々力邸》という対比をみています。一方で本田は、アクションファニチャが、あからさまな予定調和であると批判していました。 |

Fig.14 等々力邸 アクソノメトリックドローイング

(資料提供:藤井建築研究室)

| 最後に現実の建築とドローイングとの関係、とくに目地について触れたいと思います。ドローイングの中ではラインとして表現されているものが、現実の空間では目地として表現されています。建築では凹んだ目地か出目地かによって、意味が変わってきます。本田一勇喜が批判しているのは、凸目地にしたときに、そこに建築の手の痕跡が表現されてしまい、このことが負の建築というコンセプトを裏切っているのではないかということでした。今回の対談のチラシになっている芝浦工業大学の第2体育館には両方の目地があって、壁を挟んで、凸目地と凹んだ目地が対応するように目地が使われています。ドローイングが三次元化される時に、そこにどういった予期し得なかった作用が起こり得るのかについては、のちほど藤井さんに伺ってみたいと考えています。 |

| まとめると、負性化の展開の中で、格子、表層から構造へと展開していったのがカテゴリー1とカテゴリー2の間の4年間で起こった事だと思います。負化1のフェーズでは、建築から機能の意味を消去するために、まずは解体現場やトンネル、地下通路といった貧困なイメージからスタートして、ドローイング上のグリッドが建物の表面に展開・拡散していきます。この目地として実体化されたものが、空間に緊密さ、均質さ、一体感を生み、この均質さが揺らぐことによって、そのとき初めて瞬間的な意味が発生するという論理が展開されます。宙吊り・負化2のフェーズでは、表層から深層へという問題意識のもとで、建物それ自体の表面のドローイングではなく、その建物に隠された構造の概念図としてドローイングが描かれています。人間は、その同一モチーフの反復の中にあることで、大小複数のフレームを内面に保持するに至り宙吊りの状態がもたらされるとされます。それは新しい建築経験です。ここでドローイングは、建築のある姿を映しているというよりは、その建築の背後にある新しい建築経験のモデルをダイヤグラム的な図式によって表現したものだということが重要です。建築とドローイングとの関係を整理すれば、フェーズ1の場合は、ドローイングは実際に計画された建築の写しであることは間違いありませんが、フェーズ2の宙吊りにおけるダイヤグラムドローイングとは、建築経験のその向こう側にある抽象的な認識のモデルを描いているということです。

以上で私の発表を終わりにいたします。ありがとうございました。 |

| |

| |