| 藤井:

本日は興味深いお話しをありがとうございました。ひとつだけ誤解を避けたいと思い補足させて頂きますのは、「フォルマリスト」という私への分類についてです。私がずっとやり続けてきた建築を作るための「方法論」を抽象的な形によって展開したことを指しているのでしょうが(本当は抽象的なことが私にとって「具体的」なのですが)、ある意味ではつながりがありますが、私の仕事は表層を形作る行為とは論理的に完全に異なるものなのです。 |

| 私がなぜこのように「方法論」を展開しているのか少し遡ってみますと、若い時分にヨーロッパで4年間過ごし、帰国してまもなく書かせて頂いた『都市住宅』(1969.1)の建築の問題に関する特集記事に「建築家のアノニマスへの意識」というのがあります。当時アノニマスについて語った意識の背景にはやはり作家主義への憎悪感、反感のようなものがありまして、自己中心的にモノを作ることの時代錯誤感を強く覚えたわけです。そうしたところから「建築の作り手は個人個人にある(*1)」という意識が強くなったのです。アノニマスというと例えば大工さんや職人さんが作る無名の木造建築の世界ですとか、全共闘運動が言っていた建築の反生産性などのように解釈の拡がりを持ちますが、私の場合、建築をひとつの自立したものだと捉え、その上で建築を作ることとはどうあるべきなのかという建築論の思考の展開が重要であって、そうした視点がこれまで欠けていたように思われていたことを述べたわけなのです。 |

| 建築は、作家が自己主張するために造形し表現することではなく、最終的に個人個人が作れる段階に方法論を具体化していくことだと考えています。例えば『生命の建築』という対談集を作った時に荒川修作はそれを「手続き」と言っていました。私はそれに対して「方法」とか「手段」と言いました。先ほど個人が建築を作ると言いましたが、実際に作るとなると技術的な訓練を積まなくてはならず誰もができるわけではない。それよりも建築を作るということの本質は建築に関わっていく経験や体験を作ることのはずでして、その方法を考えることなのです。「手続き」は(一方的に最終的な作品や主張を押し付けることではなく)「お互いに関わり合えるような」関係、交流が生まれる関係を作ることだと考えています。そしてそこにドローイングの概念も介在するのだと考えています。 |

| そのようなわけで、表面的なモノを作ってよしとすることがフォルマリズムであるとするならば、実際に私がやり続けていることとは大いに違っていることになるのです。

*1:藤井は「建築家のアノニマスへの意識」において、「無名な人達の建築」すなわち「住む人達のアンガージュによって〈つくられてゆく建築〉への変換を可能にする方法」を問題にすべきとした。

|

| 青島(司会):

藤井先生が語られた「手段」とは建築との関わりの経験や体験の方法であり、それは身体化の過程であって、グリッドもその目的のために位置付けられているということだと思います。私も学生と接しながら感じるのは、彼らが様々な社会的問題に溺れたような状態で何を自分の糧にして設計すべきなのか迷っているのを目にします。結局なかなかモノが作れず設計の道に進む学生たちが少なくなっている現状を危惧しています。そこで先生の考え方などに触れる機会を設け、シンポジウムのタイトルを「渇望の建築」としたわけです。

これから本日は触れられずとりこぼされた部分についても議論を進めたいと思うのですが、まず戸田さんの方から藤井先生に伺いたいことがあるそうですのでお願いします。 |

| 戸田:

2017年に「紙の上の建築―日本の建築ドローイング1970s-1990s」展を行ったときには展覧会の構成の中で、藤井先生のお仕事が他の建築家とともにフォルマリズムというカテゴリーに括られることはありうることとはいえ、それだけでは理解できない部分が多いと感じておりました。改めて強調しておかねばならないのは、一見、フォルマリズム、あるいは遊戯性といった言葉でまとめられやすい、70~80年代の傾向の中でも、藤井先生のドローイングは「特権的」な位置を占めているということです。藤井先生のお仕事の展開をみていくと、ご自身の設計を巡る思考とドローイングを描くこととが密接に関わりあいながら、それぞれが変わっていっています。これは非常に重要な点です。たとえば相田武文さんも、同じ時代コンセプチュアルな作品を発表してらっしゃいましたが、ライン・ドローイングのシリーズは、レイヤーを重ねた層構成のシリーズを、より抽象化・純化して表現するもので、建物が先行してあります。磯崎さんの「還元シリーズ」も既に竣工した建物が揃っていて、それを幾何学というテーマに沿って版画にしたときどういう表現があり得るか、というやはりショードローイング的なニュアンスがどうしても残っている。けれども藤井先生のドローイングはそうではなく、それを描くという行為と、建築そのものが、どのように人間にとっての媒体になり得るかという思考とが密接に関わっていている。そういう建築家は藤井先生の他におられない。この展覧会の図録の表紙には一方に高松伸、もう一方に藤井博巳のドローイングを置くことにしたのですが、このふたつが建築ドローイングの両極にあるものだと考えています。両者の濃淡のコントラストが激すぎてデザイナーの方を困らせてしまいましたが。 |

※クリックすると拡大する図があります

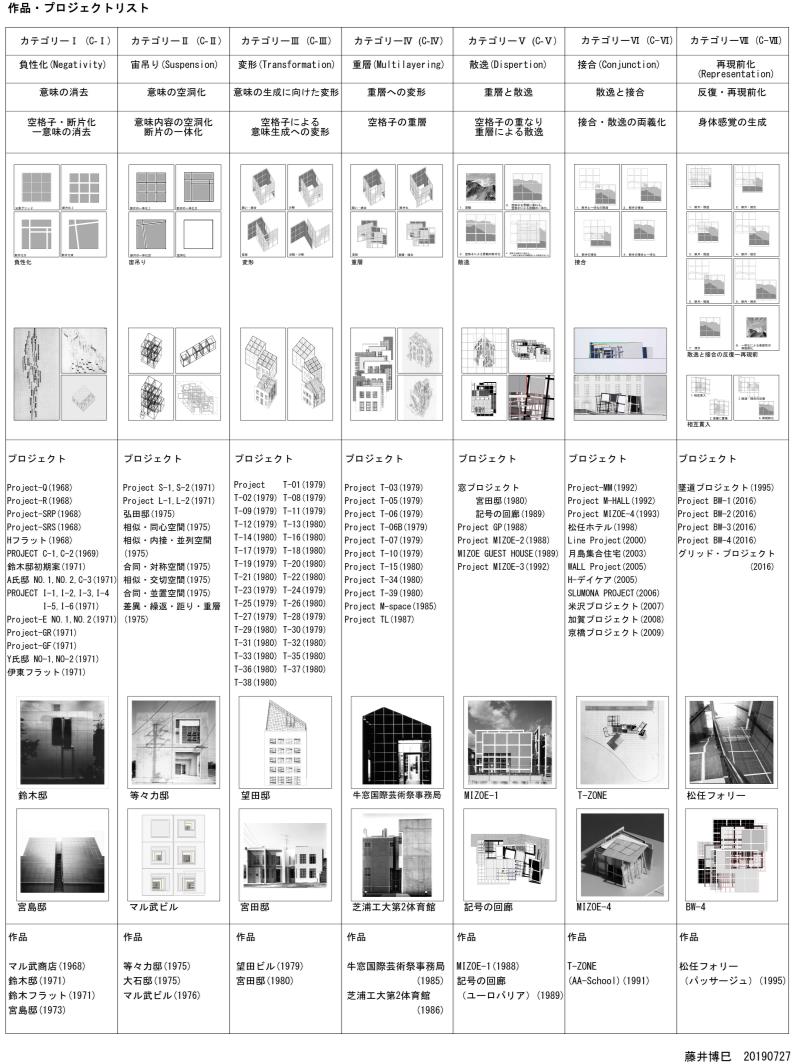

Fig.1

| さて、お伺いしたい疑問についてですが、こうして改めてリスト化されたもの(Fig.1)を拝見しますと、これはこれでまたあるニュアンスが消えてしまうということが、歴史を追う目で見ると思うとところがあります。例えば「カテゴリーⅠ」から「カテゴリーⅦ」までありますけれど、私は「カテゴリーⅠ」から「Ⅱ」を追う段階で精いっぱいでした。それで、それぞれのジャンプやあるいは展開のきっかけのようなものが具体的にどうであったかについて、改めてじっくりとお伺いしたいと思うところがあります。

一方で日埜さんのお話しを受けて、また植田さんからもお伺いしたいと思っていることは、1970年代のある種の「分断」の問題など、リアルタイムで生きていたわけではない我々の世代がそれを追体験しようとするときに、やはり当時の雑誌を読むことになります。 |

| 歴史を記述する立場から過去の建築の世界を見ていると、ある時期の段階において、雑誌に載り特集されているものと、その時代の日本に建っていた公共建築或いはオフィスビルなりの現実の世界で進行していたこととが少しずつズレていっているな、という印象があるのです。例えば戦前の建築で言えば、元京都工芸繊維大の石田潤一郎先生は県庁建築というビルディングタイプが各地方にどのように建っていったのかを研究されています。一方で、たとえば戦後1960~70年代について、県立の建物を建てたのはどのような人達だったか、ナショナルな建物を建てたのはどんな人達だったかを概観しようとしたとき、戦前から1950年代位の世界であれば素直に「なるほどそういう人が建てていたのか」と納得がいくところがある。それは建築家の数が少なかったということもあるのでしょう。しかしある時期以降は時代の先端として雑誌の載っていたものと、実際に拡がっている建築の世界とがパラレル・ワールドのように少しずつズレつつあるという実感を持っています。それを先鋭化させていたのが『SD』や『都市住宅』といった新しい建築メディアだったのではなかったか、という気がしないでもないのです。ある時期以降の建築史を書こうとすると、今のところ書かれてきたものは「建築メディア史」と言った方がより正確で、建築史一般を書くというところに到達するには、まだ色々な資料を紐解くなり、複数のアプローチがとられないと書けないのだろうな、という実感を持っています。 |

| 青島:

実は本日お配りした藤井先生によるリスト(Fig.1)は、現在でも思考と更新がなされておりまして、もしも仮に藤井先生のドローイングが表現に過ぎなかったならば、こういった形でリストにする必要はないと思うのです。そういった面から先生の方でご説明願えますでしょうか。 |

| 藤井:

先ほど戸田さんが「カテゴリーⅠ」だけで精一杯だと言われておりましたが、実は基本的には全部同じで、すべて「意味の消去」に向けて、ある意味で建築の専門家でない人々を対象とした建物の作り方を示したものなのです。その「方法」、「手段」あるいは荒川さんが言われた「手続き」を綴っただけなのです。荒川さんはそれについて「それは『仮設建築』だよ。」と言ったわけですが、他にもベルグソンの研究をしているフランスの若い哲学者は実体になる以前の柔らかい状態を「プロトタイプ」と言うなど色々な話があります。 |

| リストの話に戻ると、先ほど「対象から意味内容を消去する」と言いましたが、そのようにして対象を「オブジェ化」することは「人間が自由に視ること」を誘発することになるわけです。ただその場合思考を通して視るのではなくて、身体感覚を通して視る、その方法を提案しようとしているわけです。そうなれば建築を作る技術を持たない人々でも建築との対話が可能な状況が生み出されてくるわけです。そのための手段としてドローイングが私にとって重要だったわけです。 |

| ドローイングというのは、二次元平面なのでやはり平面が持つ特殊性のようなものがありまして、(立体のように「ある完成されたもの」として訴求しようとするのではなく)人間の視線を分解する力を持つというドローイングの特殊性をもって展開しようと考えたわけです。これが対話を生む建築を作る手段になり得ると考えたわけです。そのとき私にとってはグリッドが重要になってくるのです。 |

| 戸田:

「カテゴリーⅠ」と「Ⅱ」について拘りたいところがありまして、ひとつ質問させてください。「Ⅰ」の負性化のところでは建物の表面に「尖筆グリッド」― 尖ったもので削るような ― 目地を付けておられました。その後の「Ⅱ」の等々力邸になるとコンクリートの壁に彫られた目地もあれば、木製サッシュのルーバーでグリッド目地を形成しているところもある。焼付鋼板でフレームを作ってそれがあるグリッドを形成しているといった、何種類かのマテリアルを用いて、具体的な寸法を定めたグリッドの三次元化した状態がどうしても生まれてくるわけです。当初の「物質の意味性を消去する」という目的からすれば、建物を三次元化する段階で、ある種の物質の抵抗をきっと感じられたのだろうと思うのです。ところがリスト化したものからは「カテゴリーⅠ」と「Ⅱ」が同じ様に連続したもの見えてしまうわけですけれど、実際やはり藤井先生の何か身体的な感覚のようなものが引っ掛かっていたのではないかと思うわけなのです。そういったことはなかったのでしょうか。 |

| 藤井:

それは十分ありました。元々グリッドについては「ネット状」というかある意味でパンチングメタルのような捉え方によるもの、それから「空格子」という空白を作り出すグリッド、大きく分けてその2種類について考えていました。そこでカテゴリーの段階の違いが生じた点についてですが、その根底には単に「オブジェ化」するだけでいいとは決して思わず、問題はその次の段階だと考えていたから、つまりモノを通して人間の視線がどういう形で絡み合っていくのか、そうしたことこそが重要であると考えたわけなのです。その絡み合い方が「意味の生成」となるわけです。そうした考え方に沿って「Ⅰ」の負性化の次の段階「Ⅱ」の宙吊りについて説明しますと、ここでは幾何学の三次元的な法則性を扱ったわけですがそれ自体は「空洞」なのです。何度繰り返しても「空洞」は「空洞」に過ぎないわけですが、それをどのようにすれば人間の視線との絡み合いを喚起できるのか―それを称して「宙吊り」としたわけです。 |

| それから「Ⅰ」から「Ⅶ」まであるこのリスト全体の順序立てについてですが、先に申しましたように中心的な概念は「意味の消去」なのでして、違いはその方法にあると思って頂ければよいかと思います。例えば「変形」についてもやはり「意味の消去」のための「変形」であって、方法としては建築的なコード(「内部空間―外部空間」というような)によって成り立つ建築空間に変形を加えたものです。さらにコードの問題と建築的なひとつの特性である「囲われ」、その規則性を平面に分解して並列に並べることによって「重層」の問題につなげていったわけです。「重層」については格子で覆うことによって生まれるイメージ―幻想の世界―、すなわちグリッドによって感性の世界に変えていく作業を行っているでありまして、それが「カテゴリーⅥ」なのです。そして最終的な結論の段階として、人間の自由な開放感覚を伴った世界を作ってみようとしたのが「カテゴリーⅦ」の再現前性となります。 |

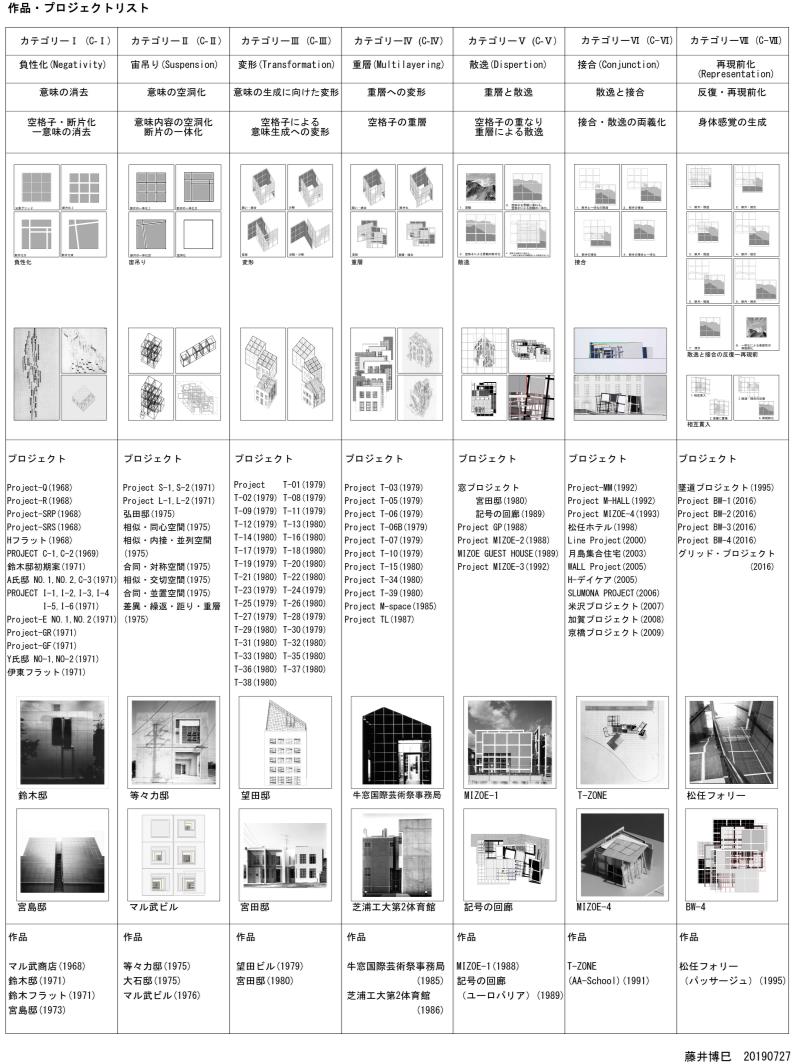

Fig.2

| そして現在、考えを進めていますのは右下にある「BW-4」という、平面を並列的に配置したプロジェクトを展開しております。(Fig.2)これは4つの面が重層を繰り返させております。

そうしますと本来グリッドに隠された奥の部分は見えないはずなのですが、そうした理屈を超えて人間は自分の記憶と体験によってつながりがあることをイメージするわけです。そうしたイメージつまり「仮の像」を重層の反復によってどんどん微分化し、見る人にとっては「なんだか分からない状態」つまり次第に感覚化されていくようになるのです。感覚によって空間全体を組み替えて行く、このようなメカニズムを示す計画案なのです。

|

| 戸田:

そうですね。「表面の奥行」あるいは「奥行きのある表面」というところからなんとなく思い当たるイメージで言いますと、例えば青木淳さんのファサードデザイン ― モアレを起こすことで、フェノメナル(phenomenal)な、現象的な面で厚みを感じさせる試み ― を思い起こします。ただこれはあくまで視覚の問題です。藤井先生の作品では、グリッドの重なり合いとその向こうに見えてくる像という関係について、まさにコーリン・ロウが言う「フェノメナル」な建築体験とのアナロジカルな関係を考えることができるように思います。 |

| 藤井:

コーリン・ロウの「透明性」は、重なり合うにも拘わらず「見えないものが見える」ことであって、それは自分の知覚や自分の体験や記憶などによる、言わば「思考の中での人間の視線」だと思いますし、その現実化のためのひとつの方法がグリッドなのです。 |

| 戸田:

以前、長谷川逸子さんが用いたパンチングメタルに藤井先生が親近感を寄せたご発言をされていたことを思い出したのですが、たくさんの小さな孔が開いたモノの向こうに何かがあって、それはたくさんの孔を通して断片的にしか見えないはずなのだけれどやはりある像を結ぶ、それと近いことをグリッドによって試みられているというお話をされていたかと思います。そのように考えるならば、(先ほどの、藤井先生は「極北にいる」という前言は撤回するとして)ある種の同時代性というものが他の建築家との間でも共有されており、藤井先生が持たれていたフェノメナルなものへの関心が現代にも生きているのかな、というふうに思います。 |

| 藤井:

ただ本当に私がやりたいと思っていることは、フェノメナルな像を虚像のイメージとしてではなくて、実像(=現実)に変えていってみたいのです。それについてですが、ミシェル・フーコーがマグリッドの《これはパイプではない》をテーマとして扱った1973年の論考の中でこう語っていました。近代の絵画は「再現」つまり再プレゼンテーションによるイメージの再現を目的としていた。しかし現代芸術においては「実物」をどう再現するかが重要なのである、と。例えばアンディ・ウォーホールのあのキャンベルのスープ缶の反復などはそのひとつの方法なのでした。また(荒川修作のグループのひとりで)評論家の故中村敬治は、「アンディ・ウォーホールは(ある種の感覚として)空気のようなものを作ろうとしたのではないか、そのような『現実』を作りたかったのではないか。」と言っていました。私はこれらの言葉に強く共鳴しているのです。 |

| 戸田:

藤井先生もカテゴリーの後半になると透明なシートをドローイングの上に貼られていたようですが、ちょうど原広司さんも1980年代の後半になって色の付いたパントーンのシートを貼っていました。恐らくそれぞれ目指している建築によって、線を引くことあるいは透明なシートを重ねていくことなど、メディウムの選択がかわっているのかなと思います。そういうことですので藤井先生の示されたカテゴリーの後半(1990年代から)ではグリッドだけではなくて、透明な薄いレイヤーのようなものも、実は(モノクロドローイングの)グレーの濃淡に隠されていると感じたところです。 |

| 青島:

カテゴリーの流れに従ってシンポジウムが展開していっているようですね。これまで中心的に扱われた「負性化」を受けて、次回からはさらに「重層」の部分に話を展開しながら議論を進めるというのはどうでしょうか。さて、ここで日埜さんの方からもお話しを頂きたいと思います。 |

| 日埜:

藤井先生はデザインに際してボキャブラリーを極端に絞られますね。

藤井:

あるいは日埜さんや戸田さん(の世代)との違いがあるのでしょうか。私の場合は色々なことを対象化しながら絞りに絞って、自分との格闘を通して最終的に「これだ!」というものに辿り着く瞬間を作らないとモノはできない、そんな気がするのです。

日埜:

非常に絞り込まれたもの、先生の場合「これだけのことをすると何が変わるのか」について、例えば重ねあわせによる奥行、視覚的な「分割」であるとか、見えていないはずのものが見えるとか、など説明を頂いたわけです。つまり私はそういう絞った見方ができてしまうような建築に対する捉え方が、藤井先生の仕事のある種の一貫性だと思っているわけです。(場当たり的な造形を行う悪しき意味でのフォルマリストとは真逆の立場で)建築においてある一貫性をもって考え方をコントロールしようとするとき、そう沢山の手段は使えないということなのだと思いますし、それは藤井先生にとっての一番基本的な建築の可能性の掴み方なのだと思います。それはチームⅩなりP・スミッソンが考えていたある種のシステマティックなもの、つまりそれが人を縛るのではなく人を自由にするものなのだという、あるニュートラルな性質のものなのだという考え方に近いものであるように思います。たぶんモダニズムは本当のところ最初にそういうものを目指していたと思うのですが、それがミースやコルビュジエのように極めて作家的な造形がモダニズムだと理解されるようになってしまった。それをチームⅩがもう一度引き戻そうとしたところに藤井先生は共振されたのだと思います。そしてごく単純な手続き(あるいは手段、手法)による小さなことで建築のあり方が随分変わる、そのポテンシャルを確かめようとされたと思います。何かそうした基本的なものに立ち戻らずにはおられない、好き放題に設計しているようでは建築が成り立たない、そのような感覚がその時代の同時代的なものだったのではないかと、私は思います。対照的に丹下先生はそうしたことで悩むということはなく、建築を作るべき時に方法、材料、技術、表現などについてワンセットの極めて包括的な形を持っておられて、そう単純化できないものがあったのだろうと思います。しかしそれはスタイルを持つ、いわゆる作家になってしまい建築を縛ってしまうことにもつながったと考えられます。そこへ藤井先生の世代が出てくるという順序関係があるように思うのですが、こうしたことは我々が今どういう位置で何をやっているのか、ある時代の建築家が何をやっていたのかを把握する上で重要な文脈になるものと考えております。

青島:

ありがとうございました。ではここで会場からもご質問があれば承りたいと思います。 |

| 会場より:

日埜さんが言われた高層ビルのブームから1970年代の建築家達が自分自身の建築の根拠を探るという部分に関連して、『建築文化』1988年6月号にある中川武・藤森照信両氏の対談を思い起こしました。それは戦後空白期の5年間という建築家達のイメージを超える状況が70年代の原さん達の作家性に影響を与えたのではないかという仮説が含まれていました。そうしたものに通ずる何かがあればお話しをお願いします。

日埜:

そこで語られていたことは、恐らく70年代になると一般的に作られている建築に飽き飽きし、何かによってそれを超えることは可能だという思いがあって、何か「別なもの」を生み出すことにながったのではないかと思われますが、それは勿論藤井先生の中にもあったであろうと思われます。

藤井:

「別なもの」に関わる話になると思いますが、最近いわゆる社会性の問題を取り上げた場合に、コミュニティーの問題特に「全体化」につながる組織性について取り上げる傾向があるように思います。敢えてその流れで言うのならば、では「個の組織」はどこにあるのか、私はそこを問いたくなるのです。日埜さんのお話からも想像できるように、私達は国家のために建築を作っているわけではなく、ひとりひとりの人間のために作っているのですね。それで建築技術を持たない個人であっても建築との関わりを持つことができる方法を考えているわけです。その意味で「個のシステム」がどのようなものかを問うことは重要なことになるわけです。最近スピノザの著書が売れたと話題になったようですが、スピノザは『エチカ』の中で世の中の価値観は「個」から始まるということを強く主張しています。皆で決めた約束事としての「道徳」と個人の価値に関わる「倫理」(こう言うと西田幾多郎の倫理観に近づいてしまうようですが)という内容が書かれていますが、やはりこうして話題になったのも「個のシステム」に対する欠落感をどこかに反映しているからではないかと感ずるわけです。

|

| 青島:

では最後に会場にいらっしゃる植田先生からお願いします。

植田:

日埜さんの本が早く出来上がるよう、心待ちにしております。文章化にあたってどういう文体が現われてきてまたそれについて悩まれたりすごくうまく乗っていたり・・・、その辺が本の勝負どころだと思って期待しております。やはりそれはディテールで決まるということでもあるのでしょうか。例えば先ほどのお話で藤井先生の建物において、現実に作られたグリッドが何種類かあるという件がありましたが、凹んだ目地もあれば金属バーを後付け的に貼りつけた凸目地もあったわけです。結局凸目地は後で全部取れてしまったわけですが、ならば最初から凹んだ目地にしておけばよかったかと言うと決してそのようなことはなくて、やはりあの金属目地が最高だったと思うのです。つまり目地ひとつ取ってみてもそう簡単にこれが良いとは決められないわけで、(実物を見ることを優先する実見主義は問題ですけれども)建物をディテールまで通して見極め、そしてそれを表現して読者や後の世代に渡すメディアの制度が実は必要であると思うのです。

おとといから銀座松屋で『ポーの一族』で知られる漫画家萩尾望都の原画展が開かれています。彼女は1949年生まれで、建築家で言えば内藤廣や北川原温と同世代にあたります。デビューは大体1968年頃、1970年代に最も活躍された方で、興味があるので私は出来る限り読むようにしています。それを見て思うに、ではどういう紙に刷ったらリアリティーが出せるか、ということまで考慮されていたように思うのです。『ポーの一族』などはものすごく繊細なので、発売されたときの用紙や印刷技術では原画ドローイングに比べて大分質が落ちてしまう。でも諸星大二郎(漫画家)のような特別なファンがいて、彼がそれを良い紙を使った箱入りのリッチな本に仕立てたりするわけですが、そうするととても嫌な感じになるのです。つまり漫画はとてもデリケートで、立派な紙を使えばよいわけでもなく、名デザイナーが造本に関わればよいということでもなく、そこがとても面白いのです。

今回の展覧会では初めて本物のドローイングが観られるというところが宣伝の主旨だったのですが、実はそれがどういう紙にどういう形で印刷されるかが「現実」なのであって、ドローイングそのものは真筆ではあるのだけれども別の意味を持っている。本当はそこをメディアがきちんと報道しなければならないはずで、単に本物が観られることを大々的に喧伝するのはもう過去のことにしなければならないと思っています。何がリアルか、現実かあるいは真実であるのかを考えることが重要なのです。編集者の立場からしますと、ドローイングの位置なりドローイングから最終的に作られた現実の建物の位相が一変することなど納得できるまで考え、本としての最後の精度とは何かを考えながら、扱う対象物を検討し編集を行っていきたいものと考えております。特に藤井さんの建物については本当の意味で何も報道されていないような気がするのです。

青島:

植田先生、ありがとうございました。またご登壇頂きました先生方、ありがとうございました。 |