|

戸田:

それでは後半の議論に移りたいと思いますが、その前に聴衆の中には美術の方面の方も多いと思いますので、まず建築家である藤井さんのいくつかのドローイングや実作の写真を紹介して、イメージを共有しておきたいと思います。

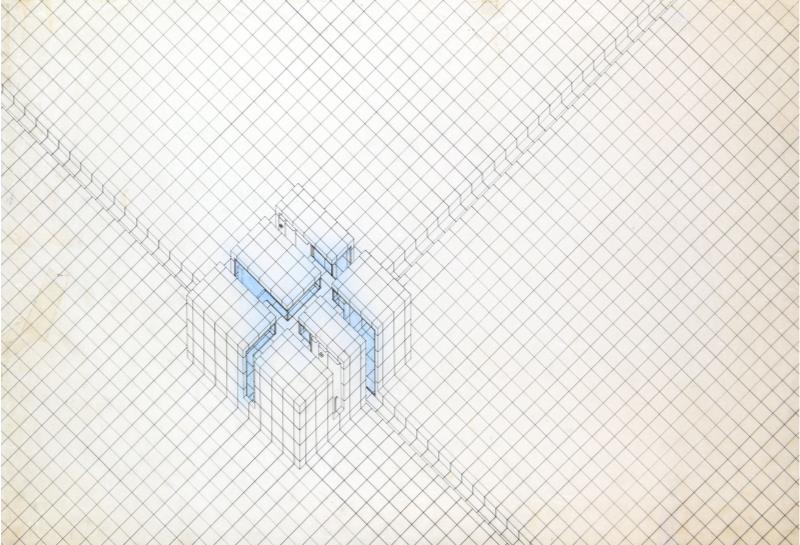

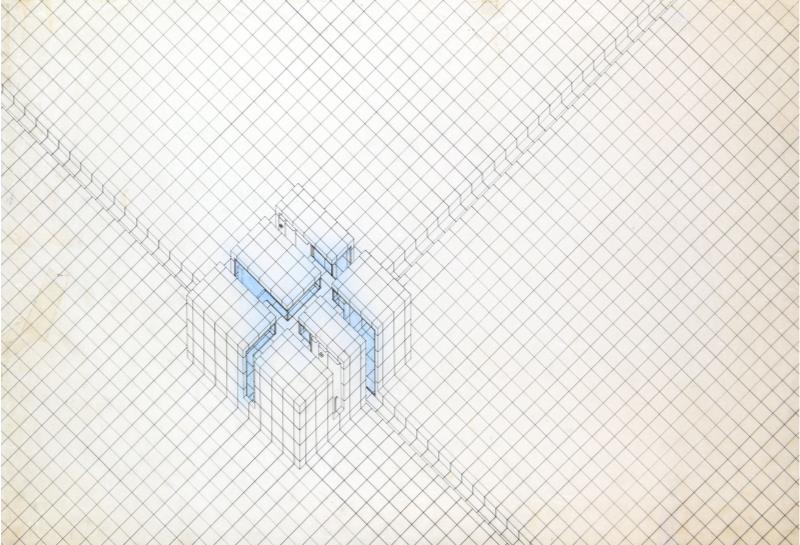

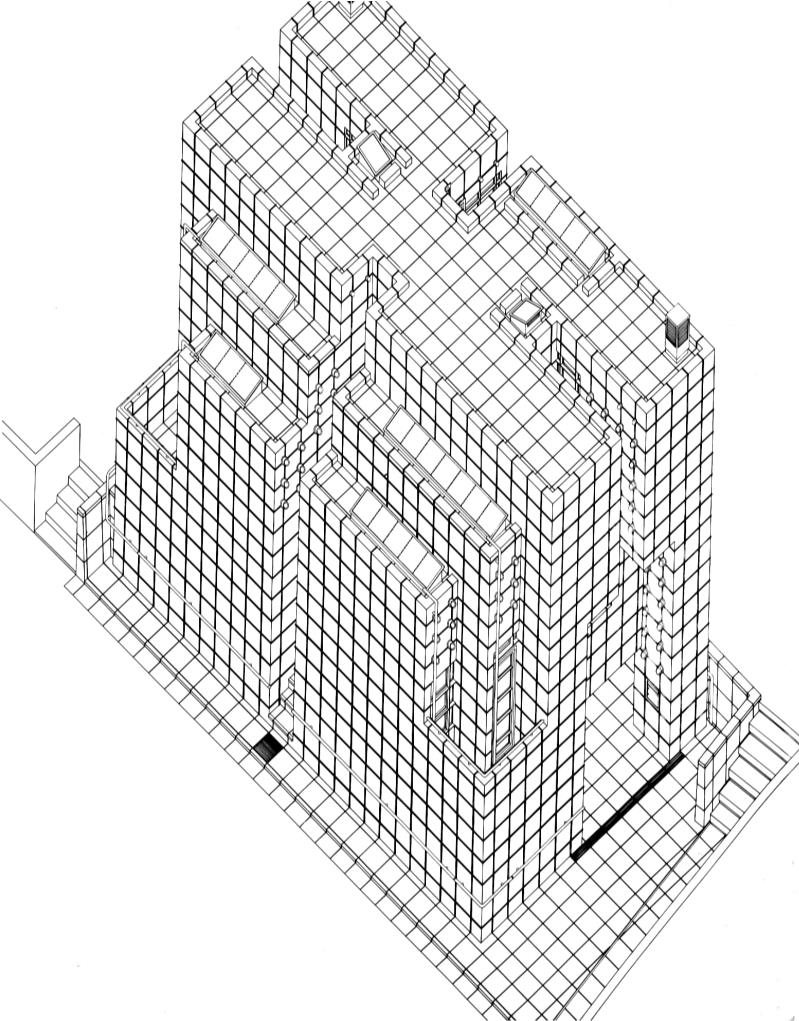

これは1971年、最初に「負性(negativity)」というテーマによって描かれたドローイング(Fig.1)で、雑誌『都市住宅』の特集に掲載されたときのものです。このようにグリッドが建物の表面だけではなく、周囲の地面にあたる部分にも及び紙面が断ち切れるまで拡がる、というイメージから出発されました。 |

※クリックすると拡大する図があります

Fig.1 A氏邸プロジェクト

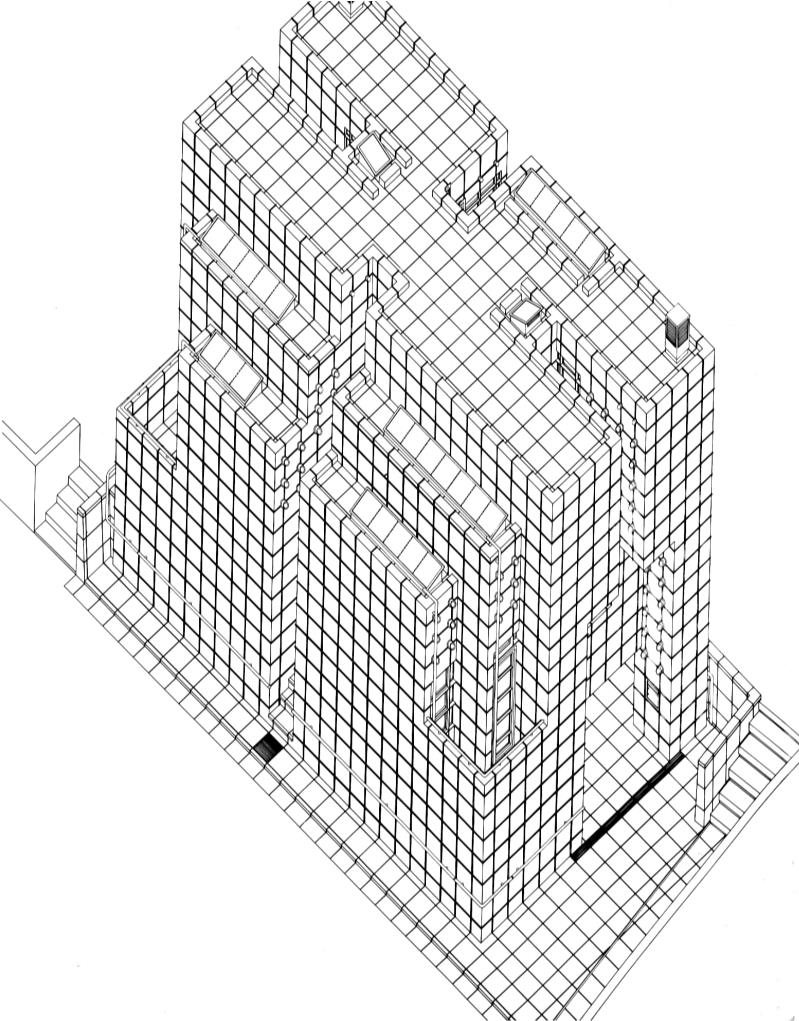

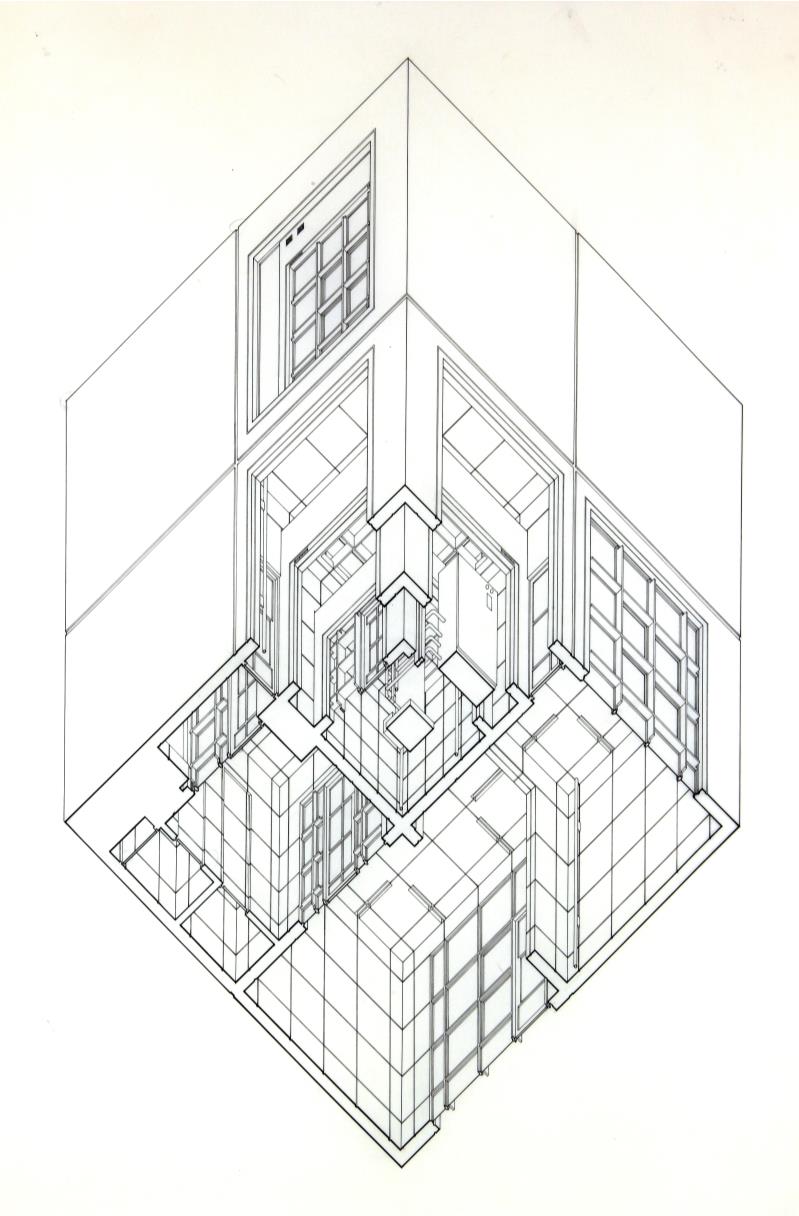

| 今日の藤井さんのお話では4つのステージに分けて話されていましたが、次は第2ステージにあたる「宙吊り」の段階のドローイングです。これは下から見上げたアクソノメトリック図です(Fig.2)。先ほどのようにすべてにグリッドが這うのではなく、大小さまざまな立体格子のフレームが入れ子状に建物に詰まっています。こうした様々なドローイングの表現を使いながら、1970年代頃から負性化をテーマとして色々な発表をされています。 |

Fig.2 等々力邸

| 初期の建物もご紹介しますと、これは鈴木フラットという小住宅で(Fig.3)、外部にも内部にもグリッドパターンが展開しています。

宮島邸(1973)は、建築にまつわる日常的な意味内容をグリッドによって一旦消去しようという意識に衝き動かされた建物でした(Fig.4)。側面に窓がなくトップライトで採光する建物となっています。さらにその後はグリッドを重ね合わせるという形で方法論が展開していきます。このように、始めは建物の内外壁面を覆う形でグリッドが展開していましたが、やがて三次元に拡がっていくところは、今日の話のひとつのポイントになるのかと思います。

次に前半のおさらいをする中からテーマをみつけていきたいと思います。まず藤井さんのお話では、4つの段階(1.表面をグリッドで覆う、2.変形、3.宙吊り、4.空洞-フレームのみが残る)を経て最終的には粒子化、細分化、あるいは大気状になるというお話がありました。私の関心は4番目の「フレームのみが残る」という最後のモーメントでして、どこにどのような形でそれが残るのかについて伺ってみたいと思います。 |

Fig.3 鈴木フラット

| もうひとつ、藤井さんのグリッドについてお聞きしたいのは、建築を経験するとはどういうことなのか。それにグリッドはやはり関わっているのではないか。つまり「幾何学」「グリッド」「フレーム」によって、モノとしての建築を見て体験していく上で、なにが生まれてくるのかが気になるところです。

二番目の松浦さんのお話の中では、ロザリンド・クラウスの「グリッド、/雲/、ディテール」という(当初はミース論であったものがアグネス・マーチン論として『独身者たち』に収められることになった経緯を持つ)テキストから話を説き起こされました。そして18~19世紀のイギリスの風景画の中から「雲」を模倣するにあたっての二つの態度、すなわち巨匠(絵画史)から学ぶこと、もうひとつは自然から学ぶことという二つの態度を紹介された上で、そうではない「雲」へのアプローチとして生成過程を模倣していくという第三の道を示されます。そこで出てきた「原子が降り注ぐ」というお話は、最初に藤井さんからお話しがあった「大気」とも通ずるテーマだと思いますし、例えば藤井さんのグリッドが第1ステージから第4ステージへと展開していくことと、生成することとを重ね合わせて議論ができないかとも思います。その意味でも生成プロセスに注目することは大変重要な視点だと思います。 |

Fig.4 宮島邸

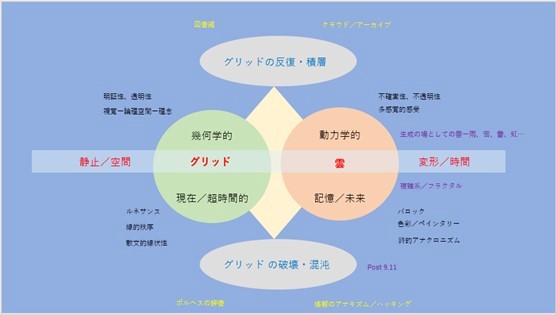

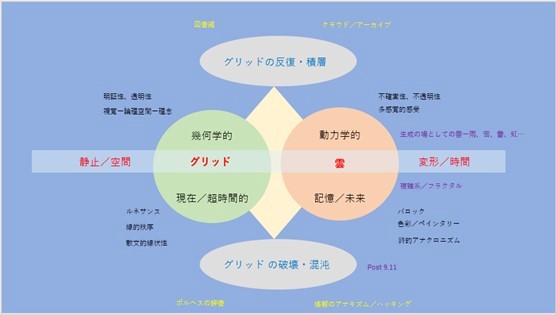

| そして三番目には、林さんから「雲とグリッドに関する覚書」と題して、たいへん詳しいダイヤグラムを提示されたので、議論の大きな見取り図になると思います。そこで示されたのはルネッサンスとバロックを分かつ対立です。それは「描けるもの」と「描けないもの」、これは人間の技術(芸術)と自然の対立を指すのだと思いますが、こういった二項対立をひとまず設定した上で、グリッドが描き得なかったものが「雲」として回帰してくる、というお話がありました。またグリッドと「雲」とは必ずしも画然と分たれたものではなく、ふたつの境界や重なり合いの部分で新しい議論ができるのではないか、というお話でした。線遠近法のようなある距離をもって対象を眺めるというグリッドと、何かが生成する場としての「雲」、それらの重なり合う部分に注目したお話です。他にもラスキンから「日本風景論」まで様々な方向に枝を張ってくださったので、これからどんな話が展開するのか、私も楽しみにしております。 |

| 藤井さんのグリッドについて戻りますと、例えば(ロザリンド・クラウスが「グリッド、/雲/、ディテール」の中で語った)平面的に展開していくミース・ファン・デル・ローエによるユニバーサルスペースとしてのグリッドとはまた違うアプローチを採っておられて、グリッドを重ね合わせるなど、グリッドに揺らぎを与えることによって何かを生成させようとしておられるのではないかと思います。藤井さんから議論の糸口として、お二人のお話へのご感想あるいは回答をお願いします。

藤井:

私の場合、常に制作する立場から問題点を見ているわけです。つまり分析して論理を導き出すことが最終目的ではなく、むしろ論理を作る補助の役割を担う立場ですのでバランスを欠いた論理が入って来る可能性があります。その意味では林さんや松浦さんのように、歴史の枠内で整合的に捉えていく議論とはどうしても違ってきます。こうした私の立場からすれば、先ほど順を追って説明した私の建築の目的について、何を一番伝えたかったのかを示す必要があるかもしれません。つまりそれは、なぜ負性化(negativity)に拘らなければならないのか、ということに尽きると思います。その具体的な喩えとして、私はよく野球の話を持ち出します。 つまりイレギュラーな打球をレギュラーなものとして捕球するべく自らを変えていく(トランスフォーメーションする)ように、私にとっては人間が本来持っている潜在能力を建築によって開花させていくことが重要なのです。やはり(数学や幾何学などのような人間の身体に直接関わらない)形而上学的なシステムではなく、人間の潜在能力によるシステムをどのようにして形成するかが問題であって、それこそが人間にとって必要なシステムなのであろうと考えています。それはアノニマスな感覚つまり普遍性の問題にもつながってきます。もちろん、私にとってグリッドはそのための重要な要素ということになります。 |

| 戸田:

では具体的にお聞きしたいと思います。建物の表面にグリッドを刻印し、あるいは等々力邸のように立体格子による入れ子構造を作り、その立体フレームの中で人が過ごすことについて、人に対してどのような経験を喚起したいとお考えだったのでしょうか。言い換えれば、建物を経験する人に対してグリッドがどのような作用を与えるとお考えだったのでしょうか。 |

| 藤井:

経験の問題ということでお答えしますと、人には個々それぞれの潜在能力があると思います。それは形而上学的な論理とは異なった、直感的で人間の身体から出て来る瞬間的な行為 -例えば木が倒れてきそうだったら瞬間的に避けるような- を作り出す潜在能力を人は誰でも持っていますし、またそれこそが「生命」だと思います。その生命をどうやって引き出せばよいのかが重要な点なのであって、私の場合は建築のグリッドによって引き出すことができればよいと考えています。 |

| 戸田:

松浦さんからもご感想を頂きたいと思います。 |

| 松浦:

藤井さんから人間の潜在能力をどのように拡張していくのかという課題が、実際に作品を作る上での重要なモティーフになるというお話を伺いました。例えば木が倒れてきたとき、うまく逃げられる人ばかりでなく逃げられない人もいますね。それは危機的な場面に直面した際の身体の拡張性が低いということになるのかもしれませんが、それと同様に絵画作品においても、「見る」という行為も拡張性の問題と関わっているはずで、例えば「Aさんが気付かないところに Bさんは気付く」という事例も頻繁に起こり得ますし、それゆえ経験の問題群の中には拡張性の問題が常に書き込まれているのだと思いました。

先ほど戸田さんより藤井さんが提示した4つの段階についてまとめて下さいましたが、最後の「空洞」において「フレームが残る」という考え方はとても面白い問題を提示されていると思いました。と言いますのも、先ほど林さんから見せて頂いたピカソとブラックによる分析的キュビスム時代の作品の明らかな差異はどこにあるのかを考えたとき、ピカソは中央部に画像が集中しているのに対して、ブラックの作品の方は画像が四つの縁に近づいてきている点です。この点で、雲状のものがなぜ登場するのかを考えてみたいと思います。絵画の物理的な支持体の面と描かれた格子のある表面とがどのように重なり合うのか、又はずれていくのかがこの時期の画家たちにとってきわめて大きな、そして深刻な問題になります。そして、雲状の要素の導入は多くの場合、このずれを隠蔽とまでは言わないまでも、少なくとも調停する役割を担っていたと考えられます。この物理的な面と描かれた表面との関係で、例えばモンドリアンの作品でも明らかなように、格子のラインが四つの縁のどこかに接しているかいないかによって作品の構造が極めて大きく変わってきます。つまり分析的なキュビスム期の作品の場合でも、画像とそれが置かれる場との関係、画像がどのような配置になっているのかが恐らくもっとも重要な問題のひとつになってくると思います。先ほど林さんが分析的キュビスム期の作品群の後にポロックの作品を示されたのを見て、作品の外形としてのキャンヴァスとの関係で言えば、ひとつ前に押し進めたような感じを改めて受けました。

もうひとつは、質問になりますが、林さんがお示しになられたダイヤグラム上下の四つの部分に書かれた言葉についても、是非お話を付け加えて頂ければありがたく思います。特に林さんからのお話を伺って気付いた点は、私たちは日常的にコンピューターを使いながら例えば「クラウド」という言葉を平気で使っているわけですが、考えてみたらそれは「雲」ですし、「Windows」と言えば「窓」ですね。ということは、インターネット的な空間を構成する重要な役割を担っているものが一方で「窓」あるいはグリッド的なものであり、また同時にクラウド的なものとなります。この二つのコントラストを考えると、案外クラウドとグリッドといった問題の組立て自体は、インターネットの空間に取り組む上でのきっかけにもなるかもしれないという感想を抱きました。 |

Fig.5

| 林:

ダイヤグラムの上下左右に黄色い文字で書いた部分について説明しますと、これは、グリッドと雲という対立を隠喩的に情報空間へと拡張した時にどういうものと対応するのかを示しています(Fig.5)。まず左上の「図書館」が近代における情報を集積するグリッド的システムとします。それが静的な意味での積層だとすると、それに対して右側はまさに今日クラウドとかアーカイブと言うような動的な「雲」を思わせる情報空間が出現してしまっているわけで、それがある意味でポストモダン的な流動空間を示唆しているところがある。同時に、下のペアに目を移すと、まず左側には、「図書館」的なものが破壊されたもの、あるいは混乱させられた空間として「ボルヘスの辞書」(フーコーがこれをモデルに使って議論を展開したわけですが)がある。しかしそのボルヘスの辞書は、整合性のない捻れた空間を示唆しているとしても、その不可能性は集合論的なもので「静的」と言っていい。それに対して、右側に目を移すと、構造が論理的にねじれているだけではなく、常に新しい回路がハッキングのような介入によって生成され、「動的」な変容を遂げる情報のアナキズム的な亜空間が出現していると言うことができると思います。今我々が考えようとしている「グリッド」と「雲」の関係は、このように、情報空間の問題としても考えることができると思い、補足的に記入しておきました。 |

| さて私が藤井さんの話を伺って面白かったことについてですが、このダイヤグラムにあるように「グリッド」と「雲」を二項対立的に考えてしまうと、グリッドに対して混沌とか破壊というように考えたくなり、実際のところルネッサンスとバロックの対照性はそうした形で出来上がっています。藤井さんの仕事においては、グリッドが負性化(ネガティビティ)という概念と結びついていて、その一面においては、知覚とか表象が成立する基底的かつ還元的なグランドゼロの平面としてグリッドが捉えられていると思うのですが、反面では、その還元的な否定性を転倒されているところがあって、負性化(ネガティビティ)というものを生成の空間として捉えられている、そこがとても興味深く感じます。つまり「グリッド」対「カオス」という静的な対立ではなく、グリッドそのものを生成的な要素として増幅あるいは反復することによって、粒子的なものを発生させていく仕事をされています。そうした従来の二項対立的な考え方に収まらない(私のダイヤグラムで言うと上の部分にあたるのでしょうか)試みをされている点にとても惹かれます。

そして先ほど戸田さんの質問にありました経験の問題ですが、それはまさにグリッドを建築空間の中で使うことにつながる問題だと思います。機能的に出来上がった建築空間、例えば階段など色々なスペースがあらかじめ定められた機能つまり意味を背負って存在しているということは、その中に居る人間としても、空間が発する暗黙の命令に従って自分の振る舞いを決めなければならない状態に置かれるわけです。そういったあらかじめ設定された意味の構造や文法、行動の文法をできるだけフラット化し、アノニミティーとか、経験のゼロ度を垣間見せるためにグリッドというメディウムが必要だったのだろうとお聞きしていました。そうすることによって、まさに自分の名前さえも括弧に入れてしまうような匿名的な身体が出現し得る、(ある種の還元によって)忘れられていた新しい潜在的な可能性を経験できる空間が可能になる、そうしたお話として伺っておりました。

今日それが重要だと感ずるのは、先ほどジュリー・メーレトゥという画家の作品を取り上げましたが、彼女があのような仕事をしている背景には、確実に「9.11」以降という問題があると思うのです。ワールドトレードセンターが破壊されたことは象徴的で、とりわけモダニズムのグリッド的な建築物が密かに体現してきた権力性や暴力性について考えざるを得なくなったところがあると思うのです。なので、それが破壊された後の世界においてどのように建築や都市空間に向き合えばよいのかといった感覚が生じたと思うのです。そういった感覚に敏感に反応しているのが彼女のような画家だと思うのです。グリッドのオルターナティブな活用法がありえるのかどうかという問いが出てきたと浮上してきたと言ってもいいでしょう。ただその時に気をつけておく必要があるのは、やはりアイデンティティー・ポリティクスの問題(ブラック・ライブズ・マターもそのひとつですが)です。都市空間や建築をめぐる問題として、アイデンティティーを求め、アイデンティティーに依拠しながら、例えば記念碑的な彫刻などが破壊されたりしています。そういったアイデンティティー・ポリティクスは避けては通れないし、我々自身も振り返らなければならない極めて重要な問題であることは間違いないのですが、その一方でアイデンティティー・ポリティクス(つまり固定化された自己表象や他者表象)に回収されない存在のアノニマスな次元というものがあるとも思うのです。今日、これだけアイデンティティー・ポリティクスがひとつの基準というか基盤的な構造になったときに、そのようなアノニマスな存在の次元を、抑圧的ではない形でどうやって考えることができるのかということは課題としてあると思うのです。そのようなことと藤井さんの仕事が関わり合っているように思いました。

藤井:

もう昔のことですが、「Vitalita del negativo」という負性化(negativity)を扱った展覧会がミラノとローマで開かれたことを、私は1975年頃にある雑誌で知りました。その展覧会は1970年代の始め頃に行われたようです。私も独自に負性化についての考え方を展開し、それを「建築の負性化」(1971年)という特集を植田実さんの『都市住宅』誌に掲載させて頂きました。ただ当時は負性化(negativity)の核心となる部分について、日本では私以外に誰も表明しておりませんでした。そこでイタリアでも負性化に関する展覧会が行われ、期せずして異なる国で併行するように、私と同様の試みがジャンニ・コロンボ(Gianni Colombo)(*1)によって行われていたことを知り、とても勇気づけられたというわけです。

*1:ジャンニ・コロンボ(1937-1993):兄はプロダクトデザイナーとして知られるジョエ・コロンボ(Joe Colombo) |

| また『都市住宅』特集を組んだときのことについて、先日植田さんから伺ったのですが、この時のエピソードは負性化をうまく言い当てているように思います。それは私が設計した鈴木フラット内部の写真を掲載するにあたって、(プロのモデルではなく)同誌編集部の女性に撮影のモデルとして室内に入ってもらうことになったときのことです。その女性は部屋に入るなり、グリッドで覆われ漂白されたような内部、建具と壁の区別さえつかない、システム化された常識的なものがすべて否定された世界を体感し、自分の存在の拠り所を失い、思わず恐怖感を覚えたということなのだそうです。まさにそれこそがひとつのネガティビティの現れなのであって、そうした状況の中で彼女がどういう形で自ら生命力に基づくひとつの感覚を作り出していくのか、つまりそのようなことがこれからの建築の中で絶対に問われる時代がやって来ると信じているわけです。 |

| 林:

コロンボらは常に身体を問題にしていましたね。彼らだけではなく例えばイギリスのニュー・ブルータリズムの人たちもそういうところがあると思いますし、美術の分野では、ブラジルのリジア・クラーク(Ligia Clark)など、身体性についてかなり突き詰めた作家が同時に様々なところにいたという印象を持っています。もちろん、それぞれの扱う「身体」は微妙にニュアンスが異なっているわけですが、たとえばメルロ=ポンティの影響は共通して大きかったのではないかと思います。その同時代的な感覚と藤井さんのお仕事はどこかで繋がるのかなと思います。 |

| 藤井:

そうした生命の問題はスピノザにつながるような気がしているのです。 |

| 林:

スピノザは、哲学の文脈で言えばドゥルーズにとってとても重要な存在ですが、スピノザ、ドゥルーズ、ベルグソンを経由した今日の重要な流れとして「アフェクト」の問題がありますね。スピノザで言えば「情動」の問題ということになると思います。その問題を空間の経験という次元へと敷衍すれば、デカルト的、分析的な関わり合いだけではなく、情動的で身体的、ある意味でホリスティックとも言える関わり合い、つまり空間が身体に対してどのように作用するのかという問題につながっていくと思います。今話していたアノニミティーの問題や、藤井さんが紹介された女性の恐怖の問題とどこかでエコーするような気がしますね。 |

| 戸田:

先ほど林さんがお話された「9.11」の話を伺って、藤井さんが過去のテキストの中で「なぜ意味を消去するのか」について語っていたことを思い起こしました。今日の我々の目からすれば、1960年代にモダニズム建築への異議申し立てがあって、その後建築を作ることの根拠を建築家が問うことになりました。今日のわれわれにしてみれば、建築は必要だから建てられるに違いないのだから、その問いは必ずしもピンとくる話ではありません。ということは、そもそも、なぜそのような根拠がまず問われなければならなかったのかという、別の水準の問題が含まれていたのだろうと思います。その時代に建築家がそれぞれの問いを立てていました。藤井さんにとっての問題は次のようなものでした。つまり、建物や空間と人間との関係は、人間が建物を利用するというような、一方通行の働きかけとはならず、必ずそこにインタラクションが生ずる。もし、人間が建物や空間を機能によって使役することしかしないのであれば、やがて人間もまた機械のように使役される存在になってしまう。だからここで一旦立ち止まり、建築の意味をキャンセルすることによって、もう一度人間と空間との関係を考え直さなければならない。そのような藤井さんの立論は、まさに先ほどの林さんのお話しと通ずるように思いました。また藤井さんはその機能というものをつきとめたときに、「極めて機能的なヒエラルキーを持つ組織は軍隊であろう」というお話をされています。そこに行かないために、私たちは空間をどのようなものとして考えればよいのか。そのとき、ネガティブな空間という考えが生まれたと言われています。

ただ先ほど鈴木フラットの撮影でモデルになった女性の話がありましたけれど、率直に言ってかなりキツイ空間ですよね(笑)。そこで過ごすと確かに強烈に働きかけて来そうだけれども、一方で極めて厳しい空間でもあったと思います。そのことについて藤井さんがどのようにお考えだったのか伺えるでしょうか。それともう一つお聞きしたいのは、宮島邸や鈴木フラットのように壁面全体をグリッドパターンで覆っていく仕事をされた後に、等々力邸では三次元のフレームだけが残り窓が開く方向に転換されました。閉鎖的な空間から開放的な空間へ、外部との関係を持つ方向に移り変わったことについては、どのようにお考えだったのでしょうか。つまり第1ステージから第2ステージへのジャンプについてはどのようにお考えだったのでしょうか。 |

| 藤井:

先ほどミース・ファン・デル・ローエの話が出ましたが、ローエの建築もグリッドに基づいて床も壁も天井も同一で開放的に広がっていく、一種のネガティブな空間を形成していますね。そしてユニバーサル・スペースのようなものを通して、人間が生命を作り出すことを考えざるを得なかったのではないかという気がしています。具体的には可動の家具を作っていたところからも、そのようなことが言えるのではないでしょうか。それから先ほど挙げた展覧会「Vitalita del negativo」でも、歩行の妨げになる床に置かれたオブジェクトを避けながら、歩く人間が自ら通り道を作っていくというインスタレーションがありました。それを行った目的はまさに生命を作り出すことにあるのです。 |

| 松浦:

以前刊行された藤井さんと荒川修作さんの対談集も、確か題名は『生命の建築』(*2)だったと思いますが、その中であるいは荒川さんの仕事で、ご関心を共有できた点があれば教えて頂けますか。

*2:『生命の建築 荒川修作・藤井博巳対談集』(荒川修作,藤井博巳、水声社、1999年)

|

| 藤井:

荒川さんの場合も生命に関わってくる空間の作り方を見つけ出していきたい、という願望が強くあり、お互いそうした点で一致していました。ですから、彼にはフォーマルな(作家主義な態度で)作品を作ろうという考えは微塵もなかったですね。 |

| 松浦:

藤井さんは意味の消去のお話をされましたが、荒川さんには『意味のメカニズム』という著作がありますね。「三鷹天命反転住宅」(三鷹は外観を見ただけですが)や、あるいは岐阜の「養老天命反転地」などは実際に入ってみると身体的な作用力がとても強い建築だなと思いました。藤井さんは荒川さんの建築について率直なところどのように思われていますか。 |

| 藤井:

私は、彼が思い描いた通りにはつくられなかったのではないか、という気がしております。やはり建築の場合には形式がありますから、それをきちんと積み上げていかないと建築にならない場合があるのです。つまり、急に円筒形を個室にしようとしただけでは建築としてのつながりが出にくいというように。 |

| 戸田:

そもそも荒川修作氏との対談はなぜ実現したのでしょうか。 |

| 藤井:

あれはベルギーで三宅理一さんの展覧会に参加した折に、共有するものを持つ建築家とアーチストが議論する企画があったのです。その時に私の作品については荒川さんが選ばれたのですが、その辺りがコンタクトし始めたきっかけです。 |

Fig.6

| 戸田:

松浦さんと林さんに質問したいと思います。これは藤井さんがよくグリッドの説明をする時に示されるルドンの版画(「夢想Ⅵ 日の光」)です(Fig.6)。窓と桟越しに向こうの景色が見えているというとてもシンプルな構図ではあるのですが、要はグリッドがその向こうの外部の風景を分割しつつ、しかし繋いでいるという説明がされています。

今日の話のなかでウィンドウとクラウド、あるいはグリッドと雲の関係において、雲がグリッドを浸食していく、あるいはグリッドからはみ出していくというように、両者の二項対立をどのように乗り越えていくか、あるいは両者の間でどのように考えていくかというお話があったと思います。 |

| 絵画においてグリッドは線ということになると思いますが、具体的な現実の空間では目地であったり桟であったりと、ある物理的な幅(=存在感)を持ってしまうということがあると思います。そのような2次元と3次元の間でのグリッドの差異というものについて、何かお考えがあればお聞ききしたいと思います。もうひとつ、支持体と格子の話もあったと思いますが、建築の場合、何を支持体に設定すればよいのかは必ずしも自明でないように思われます。支持体と格子のテーマを、建築のこととして考えたときに、具体的な空間の中でグリッドの格子の幅や厚みにつてどう考えたらよいのかということについてもお聞かせ下さい。まずこの絵について藤井さんから何かありますでしょうか。 |

| 藤井:

この絵についてということであれば、やはりグリッドによって外の風景を「置換」していくということでしょうね。 |

| 戸田:

グリッドにおいては、そのラインが気になりますが、一方でグリッドは分割することによって面を生み出します。線と面との関係を、建築においてあるいは2次元の絵画においてどう考えるかは重要な問題だと思います。例えばグリッドをいくつも重ね合わせるときにグリッドとそれで分割される面との関係はどのようにお考えだったのでしょうか。 |

| 藤井:

グリッドと面の関係はやはり領域的なものですね。グリッドによって置換された風景ともうひとつ外側にある風景とがネガティブな関係でつながっているということですが、それを象徴的に捉えているのがルドンの窓の版画なのだろうと思います。そして重要な点は、そこにあるのが「シフト」し合う関係だけだということです。何かが作られているのではなく、変形(transformation)の相互関係で成り立っているということだと思います。 |

| 戸田:

『独身者たち』の中ではクラウスがグリッドにおける「図と地」の関係について触れていたように思います。またダミッシュの議論の中で「雲」とはシニフィアンでありシニフィエともなる存在で、そのステータスが必ずしも一意的に決定されない。藤井さんのお話を聞きながら、グリッドにも同じような作用があるようにも思います。 |

| 林:

クラウスの議論をここで簡単にまとめておくと、彼女のグリッド論にもいくつかの層があります。そのうちのひとつは、先ほど触れられたルドンの版画を挿図として使っているその名も「グリッド」という論文ですが、この論文での主な論点は、レヴィ=ストロースの神話概念を根拠にして、グリッドには19世紀の矛盾した二つの文化的ベクトルを架橋する神話的な役割があるという事でした。神話の機能とは、かの文化人類学者によれば、タブー(禁止)と欲望の成就という二つの矛盾した事柄を、物語上で同時に成就させる両義性を持っている。近親相姦とその禁止が同時に書き込まれているエディプスの神話がその典型です。そういう神話的な機能をルドンの窓が代表するようなグリッド的構造の反復的な使用に見ようとしたわけです。その時に架橋される二つの相矛盾する要素とは、19世紀における科学実証主義的な志向と、対抗的に広がる超越的な精神世界への志向です。その両者に同時に適合する「神話的」な構造的モチーフとしてグリッドが頻繁に使われるようになったという主張です。

もうひとつの彼女のグリッド論は、抽象絵画の誕生とも深く関わりますが、キュビスム以降、グリッドが絵画の平面上に反復的に使われるようになることを受けています。モンドリアンやマレービッチなどを見れば明らかですが、グリッド的な構造は一旦採用されると何度も反復されることになります。絵画の支持体としての平面性が強調されるようになるというモダニズムの絵画理論は今更繰り返す必要もないでしょうが、その物理的な所与としての平面性はしかし、その上に色が置かれると途端にあやふやなものになってしまう。だから、あらためてその平面性を「平面性」として表象=再措定しなければならない。グリッドは、そのための最も強力な構造言語として召喚され、だからこそ繰り返し使われることになる。その時に認識される「平面性」は、物理的な平面であるというよりは、グリッド構造がもつヴァーチャルな平面性によって二重化されたものであるほかないということになる。デリダ的な言い方をすれば、絵画の「平面性」には、このような記号作用(痕跡)としてのグリッドの効果が最初から書き込まれているということになる。つまり脱構築的な契機を孕んだグリッド論ということになります。

その後者のグリッドの脱構築的な可能性が、先ほど戸田さんが仰っていた建築空間と絵画空間の間を取り結ぶような論点へと接続可能かもしれないと思います。たとえば、松浦さんも触れたアグネス・マーチンがいい例かもしれません。マーチンという作家はグリッドやストライプ構造を、細く繊細な直線によって画面上に描くことで何枚もの作品を制作しています。一本一本の線が糸のような細かさなので、ある距離に近づくとはっきりと見えて来る。さらに近寄ると、それが丁寧に手で引かれた線だということが見えてきます。ところが一旦距離をとると、それらの構造の細部は見えず、ぼうっとかすみのかかったような状態に見える(もちろん個々の作品によってその度合いは異なりますが)。この絵画面との距離によって見え方が全然変わることにクラウスは注目し、マーチンの絵をみる経験の中に、グリッドからクラウドへという変容のグラデーションを見てとった訳です(そのきっかけになっているのは別の研究者によるディスクリプションですが)。

このような感覚、グリッドからクラウドへ(あるいはその逆)という移行の経験が、建築空間の中におけるグリッド構造の現象学的変容の問題、ことに「雲」という身体を包むような空間の生成と多感覚的な経験の起動という問題とどこかでリンクするのではないかという気がしています。 |

| 松浦:

もう一度ルドンの画像を見せて頂けますか。窓を描いた絵画作品の殆どの場合、視点は部屋の内側から外側に向かっており、また、19世紀前半の流行りの画題が大体窓辺に女性が背中を見せて立っていて窓から外を見ているというある種の寓意的な画像が多かったと思いますが私が個人的に気になったのは、窓の外の木の後ろの領域辺りが遮蔽されているという点です。グリッド状の窓を通して向こう側が見えるという構図が採用されているのだけれど視線はそれほど奥に届いていないのではないでしょうか。それがこの作品の面白い点だと思います。さらにグリッド以上に窓の四方の枠の部分にパースが付いていて幅がかなりある箇所が気になりました。

それから戸田さんがお話になった支持体に関して言いますと、林さんが示されたバロック時代の作品の中で、床面が描かれていないケースが案外多いという指摘がありましたが、これはとても面白い重要な論点を含んでいるような気がします。時代は変わりますけれど、例えばモネの「ルーアンの大聖堂」に少し触れておきたいと思います。普通は建物を対象とした絵画を描く場合、建物と視る人との間の空間を少し描きこむ場合が多いと思います。けれどもモネの最大の特徴は、この空間を最小限に切り詰め、建物の一番下の部分とキャンヴァスの一番下の縁の部分とがほとんど重なっていて、そうすると建物の立ち上がりと支持体としてのキャンヴァスの立ち上がりとが重なって、そのために画面が前景、中景、後景に分離できず前景だけで出来上がっている印象を与えると思います。ともあれ、絵画作品における床面、あるいは実際の建物の床面がどういう意味合いを持つのかが気になってきました。 |

| 林:

ルドンの絵もそうですが、絵画においてグリッドは視覚的には「一挙性」と深く関わっているように思います。瞬時にひとつの構造=ゲシュタルトとして見えるところがありますが、それに対して確かクレーが「線は点が移動した痕跡だ。面は線が移動した痕跡だ。」というようなことを言っていたことが思い出されます(不正確な引用かもしれませんが)。つまり一挙に全体を把握するというよりは、漢字を書くように線が時間性を孕んだものとして経験する、あるいは面というものを線が移動した痕跡として経験することが、ある意味で建築空間に入って行く身体の経験とどこかで呼応するところがあると思うのです。松浦さんが話されたような問題と少しずれてしまうかもしれませんが、グリッドを考える上において、通常は抑圧されている時間性やプロセスの問題を再び考えるために、窓や床の問題などを含め、建築空間におけるグリッドの問題は、何か重要な思考の契機になるように思いますね。 |

| 藤井:

先ほど荒川さんの話が出ましたけれど、彼はよく床を人間のボディーに喩えていました。壁や天井は直接人間の肉体に接している部分ではなく、ボディーを身体化することが彼にとっての宿題のようなところがありましたので、斜めにしたり崖を作ったりしながら床の変形について試行していました。それもひとつのネガティブの考え方ですね。 |

| 松浦:

建築について、専門家ではない素朴な見方からすると、建築家は「建てる」という他動詞的な言葉を使うのでしょうが、むしろ「立ち上る」という自動詞的な、あるいは、主体という場における中動態的なイメージに非常に近いようにと思います。どのように立ち上げるのか、組み立てていくのかということへの建築的な関心を想像するとき、(実際外から見ると床面は見ないということがあるのかもしれませんが)床面は、建築の設計者および使用者にとっての経験において忘却されている領域、建築への認識から脱落しやすい場所なのではないかという気がします。

ちょうど似たような問題として、彫刻の場合も垂直性が非常に強いジャンルだと思われていましたが、1960年代以降ある意味で「平坦な」水平的な拡がりを強調する彫刻が登場してくる問題とも関わってくるように思います。荒川さんが床面を傾けたりすることに拘ったのは、床面が実はあまり考えられてこなかった領域だったけれどもボディーに対する作用力がとても強い領域であることに気付かれたからなのではないかと思いました。 |

| 戸田:

議論が深まっているところですが大分時間が超過してしまいました。最後に藤井さんからコメントを頂きたいと思います。 |

| 藤井:

今日は非常に有意義な話を聞かせて頂き感謝しております。建築の領域にとどまらず絵画や彫刻など美術の領域にまで視野を拡張して議論する、大変重要かつ貴重な機会となりました。建築の領域における現状では、ある一部の人たちによって文学や絵画の領域を引用しながら建築への考察が行われてきましたが、日本では建築といえば技術やあるいは経済を主とするなど様々な見方がなされる中で、建築デザイン自体の所在がやや曖昧なままイデオロギーをはじめとした建築論が語られることが多かったように思います。そういう状況を変えていくようなひとつのエネルギーになるのなら、今日の議論は非常に貴重な将来への布石になると思うのです。ですので、今後もこうしたことを何らかの形で続けていけるよう希望しております。本日はどうもありがとうございました。 |

| |