|

私からは、この後の議論のための補足になる3つの補助線を提示したいと思っておりまして「雲とグリッドに関する覚書」と題したパワーポイントを準備しました。それを見ながらお話したいと思います。

まず最初にお見せするのは、実は3日くらい前に偶然見つけた本のエピソードです。私はブックデザイナーの平野甲賀さんが亡くなられたというニュースを聞き、追悼を込めて平野さんがデザインした本を買おうと探しに出かけ、古本屋でみつけたのがこのダグラス・ラミスの『フクロウを待つ』という本なのでした。めくってみたところ、冒頭の短いエッセー「美を思い出した男」が目に入ってきたのですが、今日の「雲とグリッド」のテーマにぴったり呼応するものだったので、驚きました。これは読んでみてわかるように建築にまつわる話なのです。 |

|

「局長は、自分のデスクの前に立っている年輩の製図工を見た。「部長に聞いたが、最近、君は何も仕事をしていないじゃないか。なぜなんだね?」

「申し訳ありません、局長」と年輩の男。「机に向かうと、目の前に雲がかかって製図版が見えなくなるんです」

「雲?」

「雲のようなものです。記憶と言ったほうがよろしいでしょうか」

「なんの記憶だね?」

「何と呼んだらいいのか分からないので、美の可能性についての記憶と呼んでおります」

C・ダグラス・ラミス『フクロウを待つ:英語で考え、日本語で考える』(中村直子訳、晶文社、1992年)より

|

|

この返答を聞いて局長は絶句するのですが、要するに、この製図工は、効率的で最小限の空間に最大の人数を収容できる、清潔で白いすっきりしたデザインがビジネス上良しとされる建築業界で仕事をしてきたのに、突然製図版が雲に覆われて見えなくなるんです。しかもその「雲」が、「美の可能性への記憶」のようなものだというエッセーなのです。今日のテーマとあまりにも響き合うもので、ちょっと自分でも驚いたものですから、今日最初にご紹介しようと思いました。とくに「美の可能性についての記憶」というフレーズは非常に印象的で、ラミスさんも傍点をつけて強調しているわけですが、立ち止まって考えてみるとますます面白い。つまり「可能性」は未来を指示しているが「記憶」は過去を指示しているわけです。「美の可能性についての記憶」という言い方は、建築という営みが安住している現在性というものに対する抵抗体を示唆している言葉ともとれるわけですね。そういうことを念頭に置いて、話を進めたいと思います。 |

※クリックすると拡大する図があります

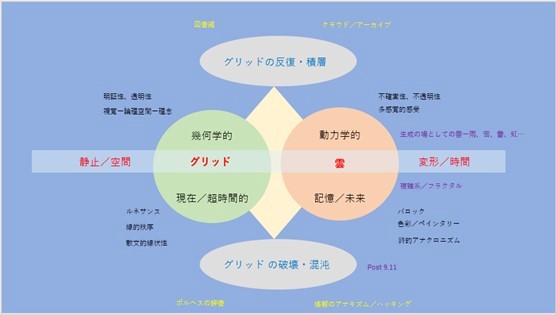

Fig.1

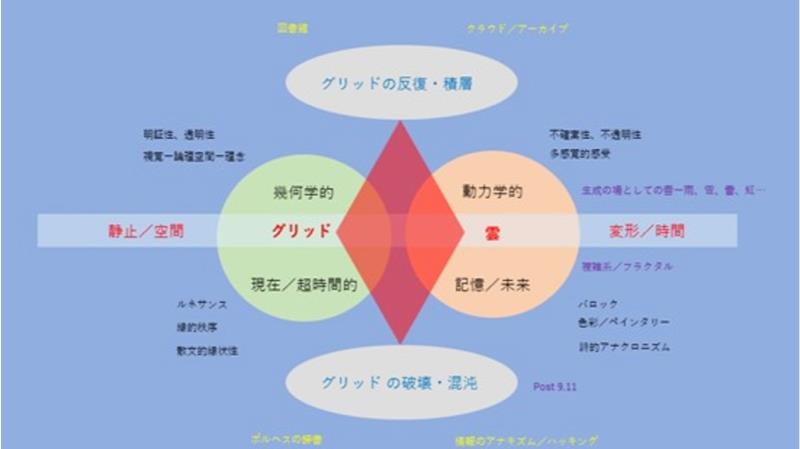

| 第二に、「雲」について美術史のコンテキストから言えば、松浦さんからもお話がありましたように、どうしてもユベール・ダミッシュの『雲の理論』という本を想起せざるを得ない。この書物は、基本的にはルネサンスからバロックにかけて何が起こったのかについて、「雲」というひとつのメディウムというかモチーフをよすがにして考察したものであり、最後の方では20世紀の絵画や中国の絵画における問題についても語られています。言わずもがなかもしれませんが、ルネサンスとバロックという対照は、西洋美術史の思考の基本をなす対立項の一つですが、ダミッシュは、この書物の中で、ルネサンスにおける遠近法の発明について、線的秩序あるいは散文的線状性という言葉を用いながら、幾何学的で明証的で透明な論理空間を体現できるものとしてのグリッドがそれを支えているとしています。ここに示したダイヤグラム(fig.1)の左側のグリッドということになります。そうしたものが成立したことによって美術の歴史は革命的な変化を遂げるわけですけれど、同時に、グリッドという明証的でスタティックな構造によって締め出されたものもあったわけですね。それがバロックの時代に、溢れ出す「雲」によって代表されることになる。 |

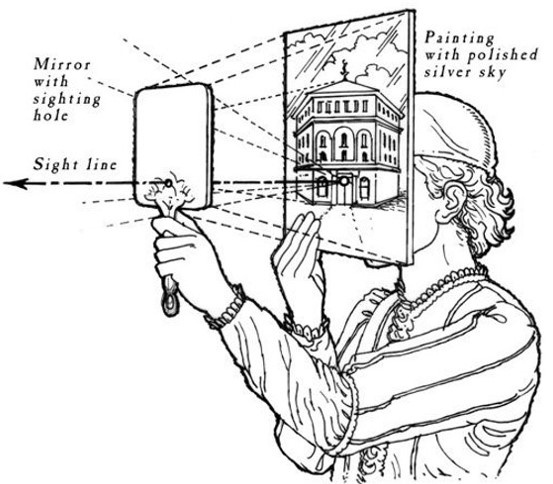

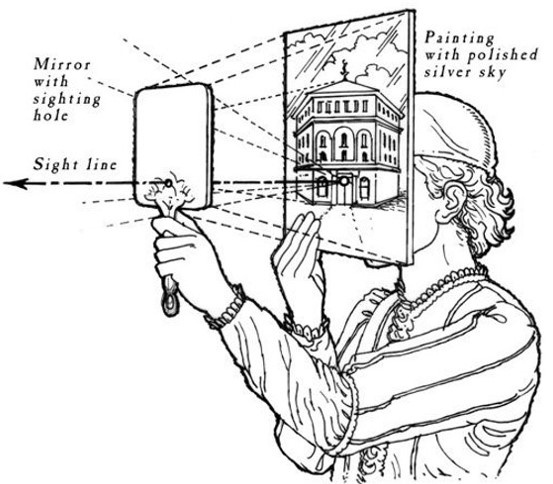

Fig.2

| ブルネレスキの発明による遠近法のしくみを図解したこの有名な装置(fig.2)は、左側の図を見て分かるように、フィレンツェの大聖堂の洗礼堂がパネル上に遠近法を用いて描かれていて、その後ろに自分の顔を置いて、穴を通して鏡に映った反射像を眺めるというしくみです。このようにするとまるで本物のように見えるというわけです。ところが洗礼堂の上方に雲のようなものが見えますがその部分は実は描かれた雲ではなく銀箔が貼られていて、そこだけは実際の雲が反射し、さらにそれが鏡に映って見える、つまり描かれた洗礼堂の上に実際の雲の反射が見えることによってリアルな像に見えるということになるのです。先ほど松浦さんから雲は模倣しようとしても模倣できないというお話がありましたが、まさに「雲」というものは、ルネサンスの散文的なグリッドによって排除されざるを得なかった刻々と変化する捉え難い余剰として在って、それを再導入するために反射させて映し込むようなことをせざるをえなかった。つまり「雲」はグリッドのようなシステムが無時間的な論理として成り立つための否定的な条件として在った、とも言えると思います。逆に言えば、その余剰こそが、表象された「現実」に「今ここ」という現実性を与える鍵になるとも言えます。もちろん画家たちもそうしたことには気付いていたわけです。以下はダミッシュの『雲の理論』の中で遠近法について説明した一節です。 |

|

「透視図法による構築は、ブルネレスキ以前の非連続的で質的に差異化された空間を連続的で、開かれており、均質、抽象的で無限に分割あるいは延長することができるユークリッド幾何学の空間と置き換える一方で、その実践においては、まさに構築である限りにおいて、閉ざされたものとして定義されていたのだ。」

(ユベール・ダミッシュ『雲の理論』p.215-216) |

|

つまり、均質空間が成立するけれども、それはある意味で均質性のなかに閉ざされているとも言え、そうした閉鎖性が可能になるためには「雲」のような要素が排除されねばならなかったのです。画家たちはそのことを体感的に解っており、たとえば、レオナルド・ダ・ヴィンチは線遠近法と同時に空気遠近法を導入し始めるわけです。彼は絵画だけではなく気象学などにも興味がありましたから、遠近法的なシステムではどうしても取り入れることのできない雲、嵐、水流など、ある意味では動力学的な関心を同時並行的に持っていた画家だったというわけです。 |

Fig.3

| こういったことがルネサンスからバロックの時代に移り替わったときにますます明らかになっていきます。ルネサンス的な遠近法の空間から排除されていたものがすごい勢いで回帰してくる。それを代表する重要な画家がコレッジョです。右側の画像はコレッジョによるパルマ大聖堂の「聖母被昇天」(fig.3)という天井画ですが、遠近法から排除された「雲」を媒体として再導入しています。

「コレッジョによる天上的、浮遊的もしくは大気的な円蓋が一変させることになったのは、このあまりにも完璧な秩序、あまりにも確かな閉鎖性であった。」

(ユベール・ダミッシュ『雲の理論』p.225)

|

Fig.4

|

このルネサンス的な閉鎖性に対して「大気的」とは言っていますが、ダミッシュの議論が込み入っているのは、最終的にはその開放性もある幾何学的な無限性の中に回収されると主張し、さらにその外部を示唆するような議論を展開することです。ここではそこに深く立ち入りませんが、いずれにせよバロックの世界とは、グリッドによって拓かれた遠近法的な空間を、「雲」あるいは「光」と言ったメディウムを使って開き、抑圧されてきたものを回帰させるという構造がある。左側の画像はガウッリというコレッジョに影響を受けた画家によるローマのジェズ教会天蓋の天井画(fig.4)ですが、これを描く前にパルマに赴きコレッジョの天井画を見てから取りかかっています。コレッジョの重要性については、このようにダミッシュの『雲の理論』、とりわけバロックをめぐる議論の中心を占めています。 |

Fig.5

| 「雲」がなぜ遠近法のシステムから排除されざるを得なかったかというと、そのひとつの理由は、遠近法と言うシステムが徹底して明証的で、デカルト的な言い方をすれば幾何学的な「延長」に基づいたシステムであり、それが成立するためには、色彩を抑制するだけではなく、触覚性や匂いなど多感覚的な世界感受を括弧に入れなければならなかった。そうした意味でもコレッジョという画家は面白く、代表作の一枚『ユピテルとイオ』(fig.5)(ユピテルすなわち雲に変身したゼウスがイオを連れ去ろうとする)にあるように、触覚的なエロティシズムを「雲」に託すような絵画も描いており、周縁化された多感覚的な次元の世界感受が彼にとって重要であったことがよく解ります。そしてバロックの時代には、コレッジョだけではなく、エル・グレコ(fig.6)やルーベンス(fig.7)のように、雲的な構造が頻出するようになり、それと同時に注意して頂きたいのですが、ルネサンスの絵画では大抵の場合「床面」が可視化され、タイルなどでグリッド状の空間構造を見せることが多いのに対して、バロックの絵画になると床はあまり描かれなくなり、「雲」や「群像」が前面に押し出され、それらの集合が絵画面を占めていくような作品が増えていきます。 |

Fig.6

| ダミッシュはコンスタブルについてなぜかあまり触れていませんが、雲といえば、コンスタブルによる「雲」の習作(fig.8)、そしてターナーの「雲」の習作(fig.9)などもすぐに思い浮かびます。

先ほど松浦さんから見せて頂いたアレクサンダー・カズンズは、彼らよりも少し前の画家で、彼の仕事に刺激を受けたコンスタブルやターナーは「雲」、「風」あるいは「嵐」といった自然現象に大きな関心を抱きました。気象学一般への関心ということで言えば、ラスキンも深くコミットしていて、日本でもそのラスキンの影響を受けた志賀重昂が「日本風景論」を著したりしています。 |

Fig.7

| 19世紀後半の大きな流れの中ではこういった仕事がなされていたのです。先ほどの松浦さんの重要な指摘、つまりコンスタブルが「今ここで見ている雲」を写し取っているようで、実はアレクサンダー・カズンズのフォーミュラを学んでそれに基づいて描こうとしたということですが、そこはかなり面白い問題でありまして、ダミッシュはターナーの雲についてこのように言っています。 |

Fig.8

|

「群雲に覆われた空の状態を復元しようとするためには、急ぎ引いた数本の線で我慢しておき、のちに記録を頼りに完成せねばならない。ターナーが空を描くことに比類なき力量を示せたのは、まさに並外れた記憶力の賜物であった。」

(ダミッシュ『雲の理論』p.248)

|

Fig.9

|

こうした絵は実際の雲を見ながら描かれたと誰しも思うかもしれませんが、もちろんその場で完成できるわけはなく、実は軽くスケッチをしただけで、あとは帰ってから記憶力を基にして絵を完成させたのです。つまり「雲」というものは、現在性というよりもむしろ現在と記憶が折り重なったような知覚の様態を典型的に示すようなモチーフである、と言えるでしょう。冒頭に引いたラミスの物語に出てくる製図工の言葉も想起させます。現在性あるいは無時間性と深く通じる幾何学的構造に対して、雲は、時間を呼び込む媒体でもある。 |

Fig.10

| また明証的幾何学的な構造に対して「雲」的な構造が出てきたという点については、近代絵画史の中においてもいくつかのモーメントがあり、バロックの後にはコンスタブルやターナー、さらにその次のウェーブとしてはキュビズム、ことに分析的キュビズムのことを考えざるを得ないと思うのです。たとえばブラック(fig.10)とピカソ(fig.11)の作品を見れば明らかですが、形態を断片的に分割させて、ある意味では粒子状に分割しそれを再編集させていくような仕事なのです。最初に藤井さんからグリッドを介した粒子化のお話があり、それから松浦さんからのルクレチウスのお話とも重なると思いますが、そういった世界感受の仕方が、キュビズム絵画の分析的な段階において非常に示唆的な形で出てくる瞬間があります。その次のウェーブだと思うのは、抽象表現主義、ことにポロックやロスコの仕事ですが(fig.12)、そういう反復を見ていると、秩序=オーダーに対してカオスあるいはクラウド的なものが弁証法的な関係を結びながら進展してきたことが近代絵画の大きな流れだったと見ることができるでしょう。 |

Fig.11

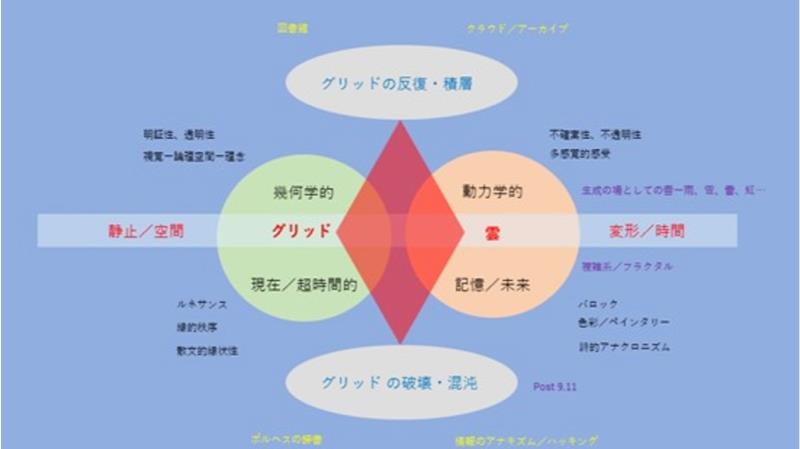

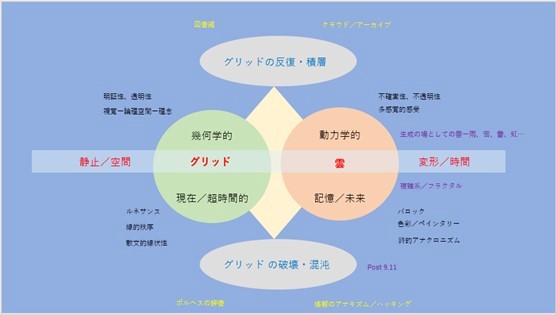

| ダミッシュの話やキュビズムの絵画なども踏まえて先に示したダイヤグラムに戻りますが、「グリッド」と「雲」についてこのように二項対立的な図式を示したのは思考のための踏み台として有効であろうと考えたからであって、さらにこれを脱構築しなければならないと思っています。幾何学的、現在、超時間的性格を持ったグリッド的な構造に対して、「雲」は(先ほど松浦さんから「プロセス」という話がありましたように)動力学的であり、先ほど「多感覚的な感受」と言いましたが、「雲」とは生成の場でもあり、その広がりによって包まれる「場」でもあることはとても重要であろうと思います。この点は建築の問題として後で議論できればよいと思っています。遠近法というシステムがあくまである距離を持った固定された視点から見たビジョンであるのに対して、「雲」はその中に入って行くことができるあるいは「包まれる」メディウムでもあって、「雲」自体が雨や雪を降らせ雷を起こしたり虹を生成したりするという、複雑なポテンシャリティーを持った場であることを考えていく必要があろうと思います。 |

Fig.12

| さて、このダイヤグラムに示した「グリッド」と「雲」が境界をはさんで全く隔てられた領域なのかと言うとそうではなく、恐らくその間に「グリッド」的なものと「雲」的なものを孕んだ何か蝶番のような構造があるのだろうと考え、ダイヤグラムの上と下に記してみました。ひとつにはグリッドの反復や積層といった問題があり、これによって「グリッド」自身がメディウムとなって「雲」を生成していく領域が考えられると思い、上に記しました。その一方で「グリッド」を破壊し混沌化することによって生ずる「雲」的な世界を、下に記しました。 |

| あるいは上下の両極が反転したり重なり合ったりすることがあるのかもしれません。このように「グリッド」と「雲」の間に発生し得る空間と言いますか領域を考えることによって、美術と建築について考えてみることができるのではないかと考えました。ことに藤井さんの建築におけるグリッドの使用は、このダイアグラムの上下の領域に関わるのではないかという気がしています。 |

Fig.13

| 最後に第三点目として、時間の関係でさわりだけですが、アメリカで最近注目されている画家のひとりであるジュリー・メーレトゥを取り上げます。彼女の作品の多く(fig.13)は拡大して見るとよく分かるのですが、最初の層に建築や都市計画のドローイングがあって、その上に違うモチーフを次々乗せていくような絵の作り方をしています。建築ドローイングについて言えば、初期の作品の場合、例えばエジプトのカイロにおいて政治的な動乱が起こった際に、カイロにある建築物をモチーフにしてドローイングを描きその上に様々なモチーフを重ねる手法を使っています。 |

| つまり、グリッド的な構造で成り立った建築物にまつわる様々な記憶━英雄性や暴力性など互いに矛盾する記憶のアーカイヴ的な積層━の断片化された視覚モチーフを、合理的で明証的な構造の上に重層的に配置していく。それによって元々の建築ドローイングの部分は次第に見えなくなり、「雲」によって覆われていくような絵画空間が現出する。「雲」化していく過程というのは、一方で、記憶や歴史が積み重なることにより不可視化していくプロセスを暗示しているのと同時に、他方では、それぞれの断片がモザイクの切片のような鋭い感触を煌かせて離散的に配置されていくような過程です。彼女自身はアメリカで育っていますが元々父親がエチオピアの出身ということで、最近のブラック・ライブズ・マターのムーヴメントとも重なって注目されている画家です。建築物をイメージのベースにしながらも、その上に記憶の粒子状の積層と流動を発生させることによって「雲」的な絵を作っていく、このような意味において、この画家の作品は、冒頭に引用したラミスのエッセイに再び戻れば、「美の可能性」としての「記憶」(もちろん、ここで「美」と言われているものは、因習的な意味での「美」を超えて、暴力や醜悪も含み込んだ上での「美」と解釈し直さなければなりませんが)によって建築空間が変容を遂げていくプロセスのアレゴリーとして受け取ることができるかもしれません。

|

Fig.14

| 最後にもう一度ダイヤグラム(fig.14)を見て頂きますが、中央に赤い色を付けたひし形の領域を足してみました。その部分でどういうことが考えられるか、ということが今日の議論のひとつの出発点になり得るのかと思っております。以上で終わります。ありがとうございました。 |