ifaa 連続対談シリーズ第4回 渇望の建築

「雲とグリッド」

概要

開催日:2021年3月27日 オンラインにて実施

登壇者:松浦寿夫(武蔵野美術大学教授・画家・批評家)

林 道郎(美術史・美術批評)

藤井博已(建築家・芝浦工業大学名誉教授)

司会 :戸田 穣(昭和女子大学専任講師)

コーディネーター:藤井由理(早稲田大学准教授)

ミニレクチャー02 松浦寿夫

| ご紹介にあずかりました松浦です。今、藤井さんからグリッドを巡るお話を伺い、その中でご自身の個人的な経験としてですが、イレギュラーな打球への対処のお話がありました。考えてみると、どの打球もイレギュラーであって、決して同じ打球は来ないことを思うと、このイレギュラーなものあるいは常に変幻自在なものを代表する事例のひとつが例えば「雲」なのではないかと思います。

美術批評家のロザリンド・クラウスによるミース・ファン・デル・ローエについての「グリッド、/雲/、ディテール」と題された文章があります。これは『ザ・プレゼンス・オブ・ミース』というシンポジウムの記録集に収められていて、以前日本語にも翻訳されて『建築文化』に掲載されました。ここでクラウスは「雲」について書いていますが、ただ実際の雲について書いたわけではないのは、(このあと林さんが指摘されると思いますが)ユベール・ダミッシュというフランスの美術史家の『雲の理論』に依拠したからです。 |

| この『雲の理論』はコレッジョからセザンヌに至る西洋絵画史において「雲」という記号がどのように作用してきたのかを分析した著作です。ところで、クラウスはこの発表の後半部分では、ミースについて書くはずのところにもかかわらず、あえて、アグネス・マーティンというアメリカの画家の分析を中心に議論を展開しています。このマーティンの部分については林さんがあとがきを書かれた『独身者たち』というクラウスのもうひとつ別の著作に収められているマーティン論と殆ど重なります。ただこのクラウスの論文の中でダミッシュに依拠しながら指摘される注目すべき点は、ブルネレスキの遠近法の実験にあります。これも後で林さんの発表のときに画像が出てきますが、一種の合わせ鏡状の装置を使って遠近法の実験を行っている画像です。実はそこに予期せぬ形で空の雲が流入してきます。本来的に言えば建築的な構成の問題、言い換えれば、規定可能なあるいは論理化可能な広がりを巡る問題の中で、そこから逸脱してしまうような「雲」が紛れ込んでしまう、そうした事実への注目からクラウスの文章は始まっています。 |

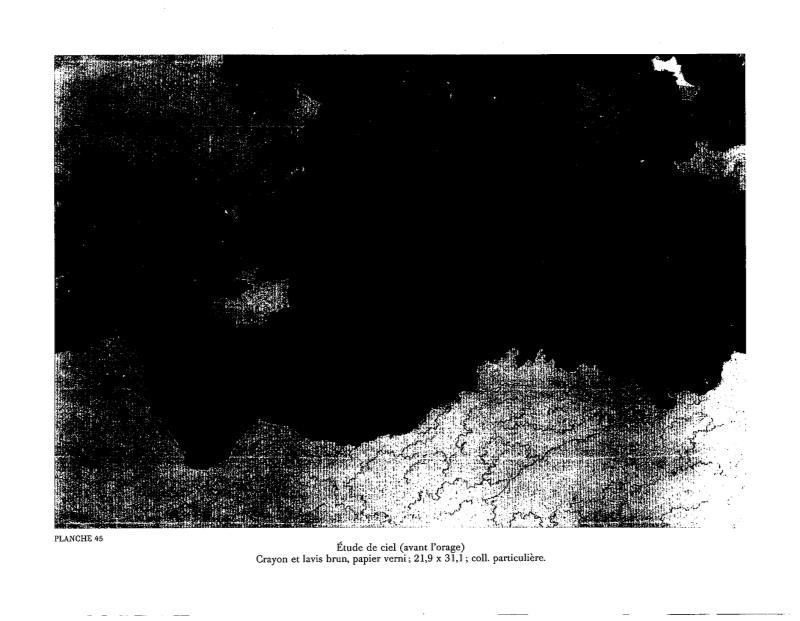

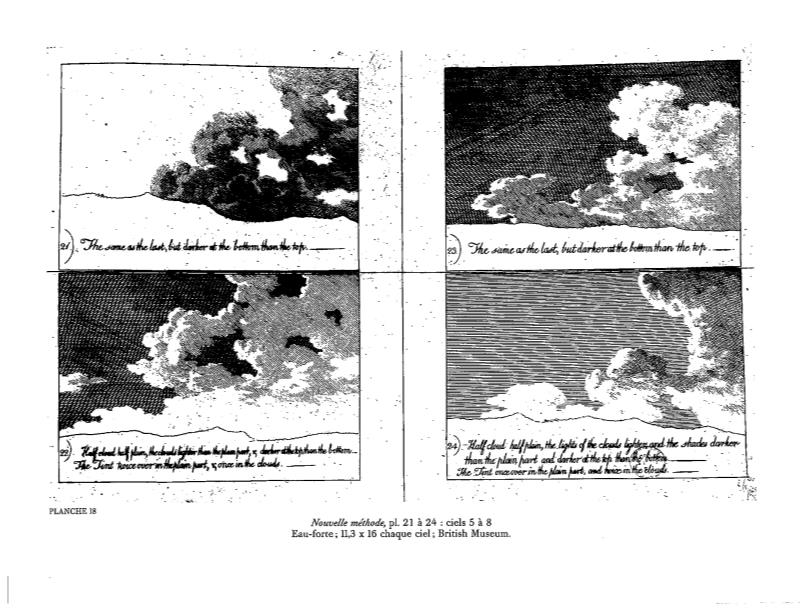

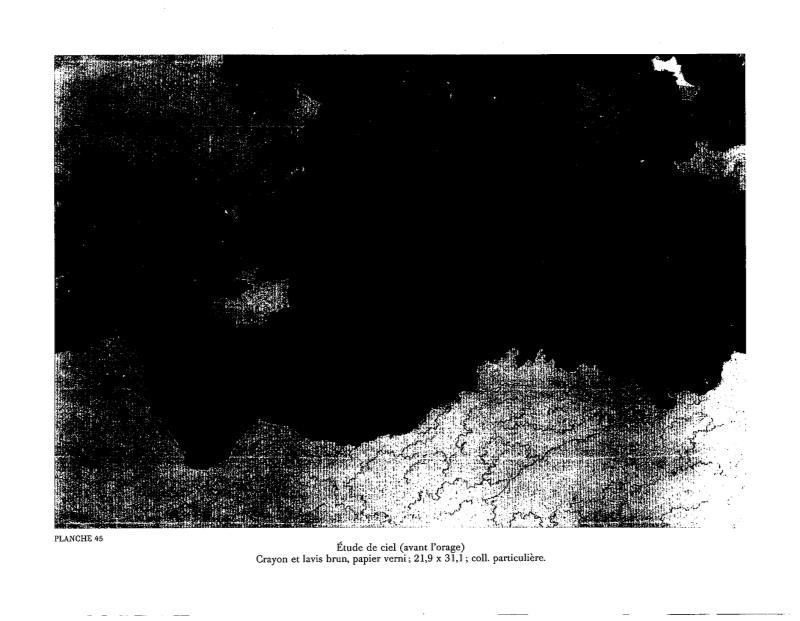

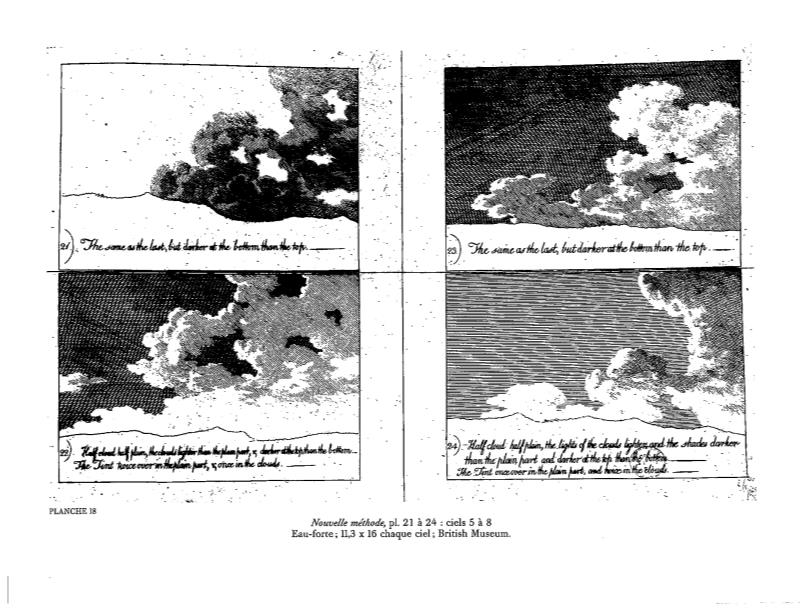

| さて、今日私がお話したいと思う対象は、アレクサンダー・カズンズというイギリスの水彩画家によって1785年に刊行された著作で、その題名は『独創的な風景画を描くにあたって創意を助長するための新しい方法』です。今ご覧頂いている画像は、この著作に含まれる画像です。これらは、「雲」をいくつかの形態に分類し、図式化する一連の試みです。現在、東京でコンスタブルの展覧会が開催されていますが、コンスタブルは雲を描くのに長けた画家としてとても有名です。ところが、コンスタブルはこれまでの画家たちの雲の描き方を忘れて、実際の雲を見て描くという主旨の発言を残しているにもかかわらず、同時にカズンズのこの図式をそのまま模写した画像も残しています。ですからある意味では、これらの画像は「雲」をどういう風に見ることが可能かということを示唆する役割を果たしたとも言えます。 |

| カズンズのこの本の面白い点は、独創的な風景画を描くためにはどうすればよいのかを考えるに際して、二つの可能な道があることを示しているところにあります。つまり巨匠たちが描いた「雲」の描き方を習得して、そこから巨匠たちの描き方をなんとか乗り越える方法を探るという方向がひとつです。もうひとつは、自然の中の雲は常に同一のものではあり得ず、それをうまく定着しさえすれば常にこれまでに描かれた「雲」とは違う「雲」がそこに出現するはずですから、そういった意味において「自然を見る」という方向です。それはこの時代のイギリスの水彩画の領域で形成された考え方でもあります。 |

※クリックすると拡大する図があります

Fig.1-1

| ところでカズンズは興味深い実験を行っています。(Fig.1-1,1-2)実際の風景を見て描き出した画像ではなく、ランダムに木炭をこすってみたり、あるいは絵具を飛ばしてみたり、滲みを作ってみたりしています。つまりそうした不定形な形を事前に準備しておき、こうした風景を作ろうとして描いたわけではなく、偶然に出現した不定形な画像から出発して風景画を作っていく試みを行っています。これは、チャンス・イメージと言われるものと同様に、不定形なものをじっと見つめていくことで、そこから実際には存在しない風景、しかし風景にしか見えない画像をどう導き出していくかという試みといえます。 |

Fig.1-2

| 「雲」を描くという行為自体に内在する最大のパラドックスは何かというと、雲を可能な限り厳密に輪郭線の体系によって描き出そうとすればするほど、その結果、実は雲から遠ざかってしまい雲に似ていない画像になってしまうということです。つまり似せようとすればするほど似ていないものになってしまう点です。ところが水の「染み」などを見ているとそちらの方がよほど雲らしく見えることがあります。これは勿論、レオナルド・ダ・ヴィンチの壁の染みや汚れを凝視することによって想像力を増強するという立場にまつわる伝統に沿った面があるものと思います。そうだとすると、仮に、染み、滲み、あるいはタッチなどから「雲」の画像を作り出そうとすると、そのひとつひとつの構成要素は実際の雲に対しては模倣的な関係を全く持っていないわけなのですが、それにも関わらず雲にとても似ているように見えます。その場合、模倣(ミメーシス)と呼ばれる出来事がどの次元で成立しているのかを考えたとき、それは画像の類似性の次元ではなく、分散している無数の粒子が臨機応変に結合する中で作り出される形、無数の滲みであるとかタッチ、あるいは汚れが結合してある画像が作り出されるのであり、このことはむしろ画像としての「雲」との模倣関係ではなく、「雲」というものが生成されていくプロセスに対して模倣関係が成立していると言えるかもしれません。また模倣と言う観点から「雲」を考えてみると、常に二重化されています。なぜなら「あの雲は何かに似ている」或いは「何かに見える」と言われるように、雲は何かに見立てられる対象であるという意味において模倣の問題が成り立ちます。ところがもうひとつは先ほど説明しましたように、模倣しようとすると模倣できなくなってしまい、あるいは厳密に模倣しようとすればするほど実際の雲から遠ざかってしまう、そういったところにも模倣の問題があります。そういう意味では「雲」は面白い問題を提起してくれます。 |

| 先ほどの雲についての説明をもう一度まとめますと、無数の粒子がその都度変化し、気象条件により偶発的で可変的な結合関係が発生すると雲の形としてとりあえず一時的にまとまりができるということです。このような考え方は、ある意味でエピクロスやルクレティウスといった古代の唯物論学者たちの視点を喚起します。というのも、彼らの考え方には無数の原子が常に降っていて、そしてその原子が遭遇するところで、ある何らかの出来事が形成されるという思考があるからです。そして、無数の原子が降り続ける環境において、それぞれの原子が内包する偏差のために、他の原子と遭遇し、結合する過程という観点から雲を認識することもできるのではないでしょうか。ルクレティウスの考え方、つまり、垂直に降りかかってくる粒子が結合することによって可変的にある秩序が形成されるという考え方に関連して、セザンヌという画家を取り上げてみることもできると思います。実際、セザンヌはルクレティウスによる『事物の本性について』という著作の愛読者でした。このルクレティウスの読者という観点から、セザンヌの制作を考えてみると、画面の中で離散的に分散している無数のタッチがなんらかの可変的な結合関係を実現したとき、画面に、ある絵画的な秩序が形成されることになります。さらに秩序形成について考えると、あらかじめ秩序が存在していてそこに何か外部的なノイズが到来してきてその秩序が解体していくという秩序形成の考え方-それは、絵画制作の場面では輪郭線の原理に立脚した思考方法と重なります-、或いは、無数の分散的ないし離散的ないくつかの要素が混沌とした状態で存在し、その接合関係が常に可変的に何らかの秩序を形成していく-これは筆触の接合関係に立脚した思考方法と重なります-という考え方があると思います。そして、セザンヌの思考は明らかに後者の思考方法を示しています。そして、原子が降りかかるという視点は必ずしも美術だけの問題ではなく、例えば文学の領域で言うと、降りかかる感覚という原子をありのままに捕捉する行為をプログラム化したという意味では、ヴァージニア・ウルフという小説家がいますし、あるいはサミュエル・ベケット(彼はセザンヌを愛した文学者ですが)もまた、原子論的な世界観が依拠していると思います。

とりあえず、「雲」が導き出すいくつかの問題群について、ごく簡単にお話させて頂きました。また後ほど議論に戻りたいと思います。 |

| |

| |