| 「1970年代以降の建築家の根拠と現在」という些か主語の大きなテーマを掲げましたが、そこで何が行われていたのかという内実の問題と、それらがどういう条件で規定されていたのかという条件付けを、歴史の流れのなかで捉えてみたいというのが趣旨です。

2017年の「紙の上の建築」展では、戸田さんがチーフキュレーター、私もキュレーターとしてお手伝いし、展覧会に合わせて藤井先生にインタビューさせていただきました。いろいろな話をお伺いしたわけですが、なかでも「一番人間の可能性のない世界というのは軍隊ですよね。」という藤井先生の言葉が強く印象に残りました。先ほど戸田さんのお話の中でも、人間の可能性、あるいは物質と人間が対峙した時の可能性といった話が藤井先生の建築を考える上で重要であるわけですが、そういった可能性というのが、「軍隊」という生々しい言葉において語られる。これは私からは到底出てこない言葉です。それは藤井博巳というひとりの建築家が歩んだ人生とその時代を映しているに違いないでしょう。 |

| 「1970年代以降の建築家」という時に意識しているのは、建築家が登場し、活躍し始めた時期です。時系列的には、1931年生まれが磯崎新さん、1933年生まれが藤井博巳さん、1934年生まれが黒川紀章さんとなり、その後にいわゆる70年代の都市住宅を牽引する建築家の世代が生まれているわけですが、しかしどう考えても藤井先生は磯崎さんや黒川さんよりも後の時代により親和性があり、また敢えて言えば黒川さんとは到底相容れないところがあるでしょう。ある意味では磯崎さんにはなにか独特の近さがあるかもしれませんが。いずれにせよ「紙の上の建築」展で紹介した建築ドローイングを見ても、やはり70年代に登場した新しい世代建築家のなかに藤井先生を捉えて良いように思われます。 |

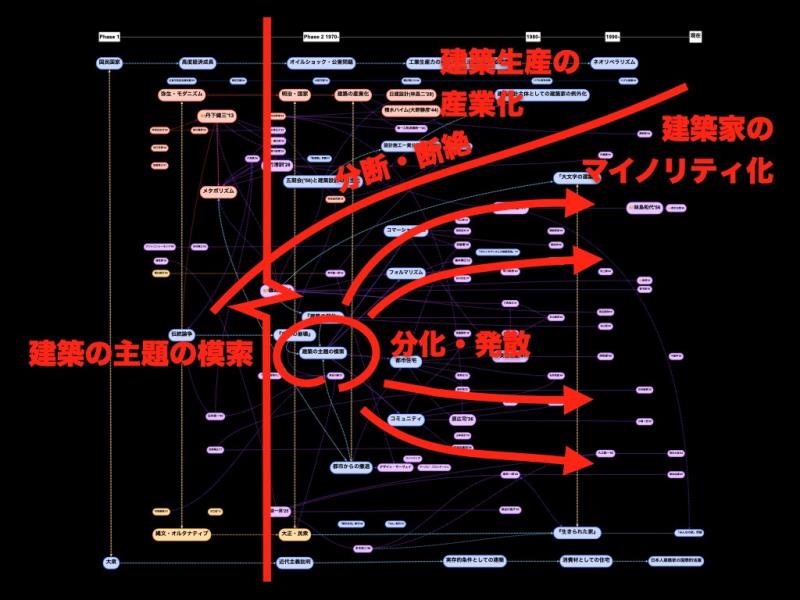

| 実は私は今、日本近代建築史に関する本を書いているのですが、そこで「1970年代初頭に、日本近代建築史を二分する断層面が存在する」という仮説を立てております。つまりそれ以前と以降で、建築と建築家のあり方にかなり重大な違いが存在するのではないかと考えているのです。日本近代建築史の通史は長いことアップデートされていません。70年代位までは書かれているけど、その後まで通史的に書いたものがどういうわけか無い。その理由は恐らく70年代からの延長線上でその後を書くことができないから、何かが違ってしまっているので違う文脈をそこにきちんと捉えないとその後が書き継げないことによるのではないかと思います。そうした意味で断層の前後関係を捉えること、そこで見えてくるものを探ることこそが、日本近代建築史を考える上で私が主題としているところなのです。

|

| 1970年代以前の建築家

そうするとここで前提として70年代以前について簡単に見方を示す必要があると思います。明治維新以来、江戸時代までの木造の伝統建築とは異質なものとしての西洋式建築が日本で実現されるわけですが、それを志した主体は誰なのかというと、それは(建築家ではなく)国家でした。西洋式建築を導入した存在として、まず国家があるのです。日本には未だ建築家は存在せず、かえって国家が西洋式建築を導入するために建築家という職能が日本に生まれたことは大変重要な事実です。そうして国家に育成され、国家に仕事を与えられる、そういう存在として日本の建築家は誕生しました。建築家は西洋式建築の実現のために必要な広範な領域においてイニシアチブをとることを委任され、例えば素材や施工技術の発展に尽力することになります。日本において建築家は最初から国家に与えられた、そして国家に従属するアイデンティティであったわけです。要するに国家の「お雇い建築家」としての性格がかなり強いということになります。このことについて日本の近代建築史はこれまであまり明確にしてこなかったようですが、例えば「虚構の崩壊」(*1)にはそういった考え方がみられますし、布野修司さんあるいは鈴木博之さんが書かれたものにもそうした考え方が既に暗示されているように思われます。しかし「フリーアーキテクト幻想」のようなものが根強いとりわけ戦後にあっては、そもそも建築家が「国家のお雇いの存在であった」という実態はなかなか認めにくいことでした。明治時代における事情はかなりシンプルです。建築家教育に類するものは東京帝大あるいはその前身の工部大学校でのみ行われていて、その卒業生すなわち明治時代に西洋式建築を造っていた建築家は175人、そこに海外留学によって建築を学んだ人々を含めても、恐らく200人を超えることはなかった。現代とはまったく違う、そういう時代だったのです。その殆どが官庁の営繕部で技官として、あるいは国家の周辺にあった財閥あるいは財閥の原型の営繕に所属し、つまりフリーアーキテクトどころか国家や企業のヒエラルキーの中に組み込まれて仕事をしていたのです。このような日本の建築家のあり方は世界的に見ると非常に特殊な形態であって、しかも東京帝国大学という唯一の建築教育機関出身の先輩後輩同士による濃密な人間関係が形づくられていました。 |

| 大正昭和期に入ると建築教育機関は増えまして、確か早稲田大学が明治43年(*2)に設立され、次に京都大学(*3)ができました。また明治期からあった高等専門学校が大学に繰り上げられて後の東工大になったりします。昭和初期頃にはかなり数も増えて、特に1960年代以降は高度成長期の旺盛な民間建築需要に応えるために著しい増加傾向をみせ、そこで生じたいわゆるマスプロ教育の弊害は学生運動に関わっていくことにもつながりました。要するに社会の需要に応えるために建築教育の場が増加し、それにつれ国家と建築家の実質的な?がりは希薄化する傾向にあったわけです。 |

| こうして国家にアイデンティティを依存する建築家が生み出されていくなかで、その行き着いたある意味で究極の姿が「国民的建築家」としての丹下健三だったのであろうと私は考えております。それはいわば国家を表象し国家を可視化する建築家としての役割を全うし得た存在としての丹下健三なのです。ただ丹下の後を追って生まれた「メタボリズム」、とりわけ都市工学的な論法を応用してひとつ冊子を編んだ(狭義の)「メタボリズム」のプロジェクトですが、それは誇大妄想的プロジェクトに亢進して現実から乖離していきました。それを見たメタボリズム以降の若い建築家達は、「こういったものは我々がやりたい建築とは違うな」という強い違和感を覚えることになります。そんなメガロマニアックなビジョンに対する反発と問い直しを始めます。勿論私は「メタボリズム」そのものを批判しているのではなく(例えば菊竹さんや黒川さん達の水準の高い仕事は評価されて然るべきですが)、要はメタボリズムの冊子に登場したプロジェクトが70年代初頭にいかなる亀裂を生んだか、それに注目すべきだということです。2011年に森美術館で開催された「メタボリズムの未来都市展」はその意味ではかなり特殊な理解の仕方をしていました。(私も関与したので他人事のようには言えないのですが)メタボリズムの都市プロジェクトとその後の国土計画、あるいは建築プロジェクトを連続性において捉え、全体として肯定的な評価をもって提示したわけですが、そうした再認識はかつてはあり得ないことだったと言って良いでしょう。 |

※クリックすると拡大する図があります

Fig.1

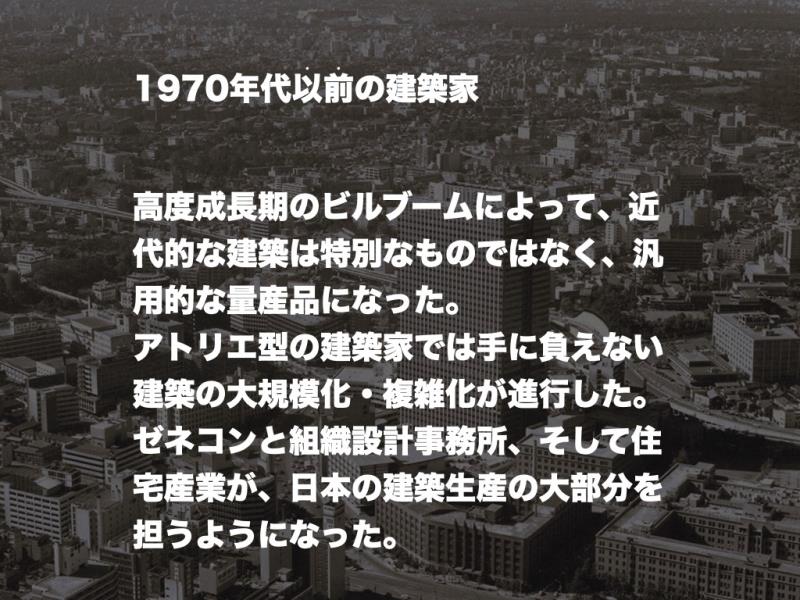

| いずれにせよ近代建築の延長線上にあると考えられていた建築家のイメージが現実と乖離し始め、時代の変曲点、断層面がそこに具体化し始めます。もっと具体的ではっきりした現実の変化として、高度成長期のビルブーム(1955年頃から1960年代にかけて)において、建築家の創意を凝らした「一品もの」の建築から、むしろ汎用的な「量産品」としての建築の需要が高まる、時代状況の変化がありました。それは量産的な建築で埋め尽くされた現代の東京の光景を眺めれば一目瞭然だと思います。建築の大規模化、高層化、機能的な複雑化が進行することによって、ひとりのボスによるアトリエ型の建築家では手に負えなくなり、組織設計事務所や多くの設計者を擁したゼネコンがマジョリティになり、フリーランスの建築家はマイノリティの位置に追いやられます。またハウスメーカーやプレハブメーカーといった住宅産業の勃興もこうした状況を加速します。建築家が関与するのが例外的なものになる実態の変化は1960年代末頃には否定しがたいものとなっていました。(Fig.1)

|

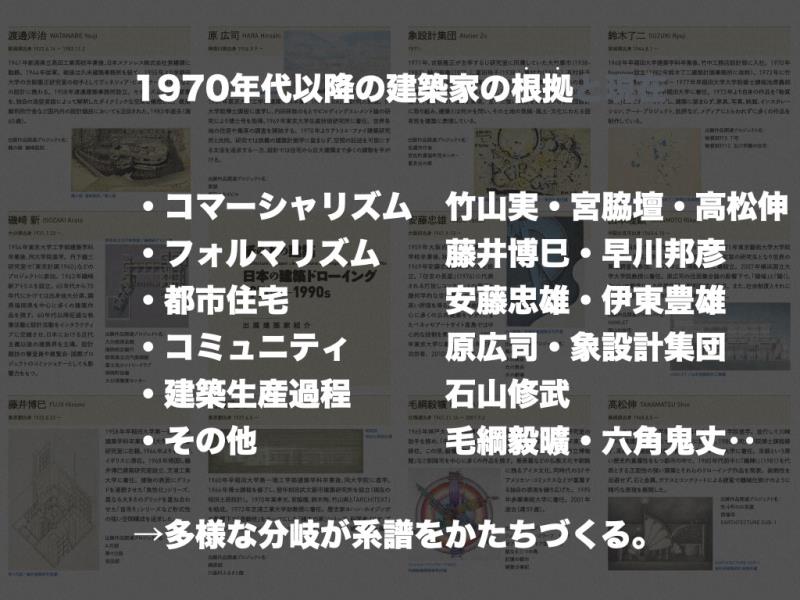

| 1970年代以降の建築家の根拠

建築家が建築の領域におけるイニシアチブを握り、建築のあり方を指導し、発展を導くという旧来のロールモデルはもはや通用しなくなります。ゼネコンは十分近代化し組織設計事務所も現実の状況に応えている以上、いわゆる建築家でなくても建築は建つわけです。こうして国家に依存して成立していた我が国特有の建築家の形態は陳腐化し、マージナルな位置に追いやられます。そして建築家はそれに代わるアイデンティティを求め始め、建築家だからこそ扱いうること、建築家の根拠を求めて自らの足元を掘り下げていくことになりました。 |

| ここで状況証拠として二つの証言を見ておきたいと思います。ひとつは槇文彦さんの「平和な時代の野武士達」(1979年)というエッセイです。野武士(=浪人)とは仕えるべき主君を失った者、つまり新しい建築家を象徴的に示した言葉です。これは槇さんという仕えるべき主君すなわち国家を持ったつもりの建築家が、ある意味上から目線で新しい建築家が出現したということを語ったものだと理解できるでしょう。これが書かれた1979年にはまだ「上から目線」が成立していて、実際には既に国家に仕える建築家というありかたは既に非現実的になっていて、槇さんはそこで国家とは言わないまでも「公共性」を担保として建築家を根拠付けているようです。 |

| もうひとつ、巨大建築論争が巻き起こった当時に林昌二が書いた論考「その社会が建築を創る」(1975年)があります。林が言う社会とは事実上「資本」すなわち「資本主義社会」を指しているのであって、少々強引かもしれませんが国家に代わり資本に奉ずる建築家として建築家像を提示したと受け取ることも出来るでしょう。林昌二はリアリストであったので、現実に対してどのような条件付けで建築が成立しているのか厳しく考えたうえで、建築家のあり方は(国家に対していたのと同様に)資本に対して従属的に働く建築家像を考えていたようです。また林は先述の「平和な時代の野武士達」と同年の「歪められた建築の時代」(1979年)において、当時の過激化した左翼運動のテロリズムによって建築が防衛的になり不自由になっていく状況と並べて、若い野武士世代の建築家の仕事を位置付け、都市住宅に代表されるある種個人的な表現に向かった建築を歪んだものと評価しています。これは組織事務所の建築家の視点から断層後の新しい建築家の仕事を見ている林にとって、正直な印象だったのだろうと思います。 |

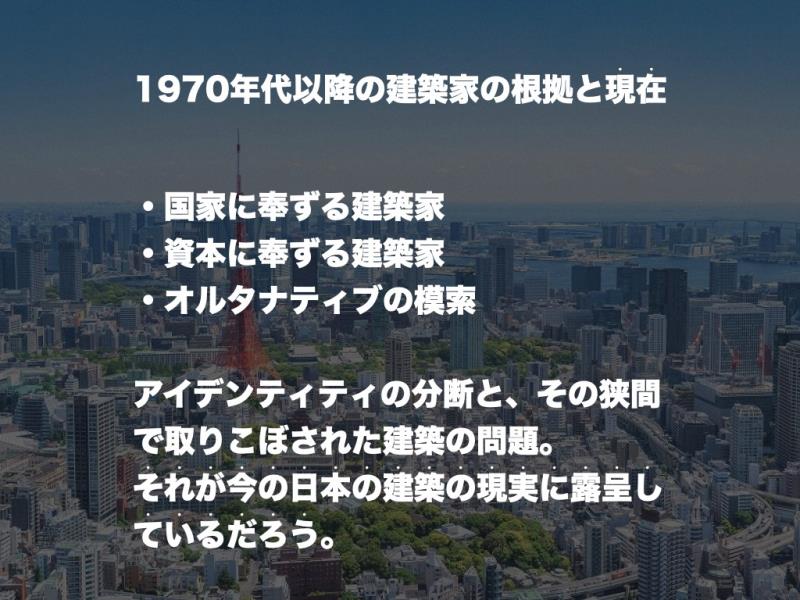

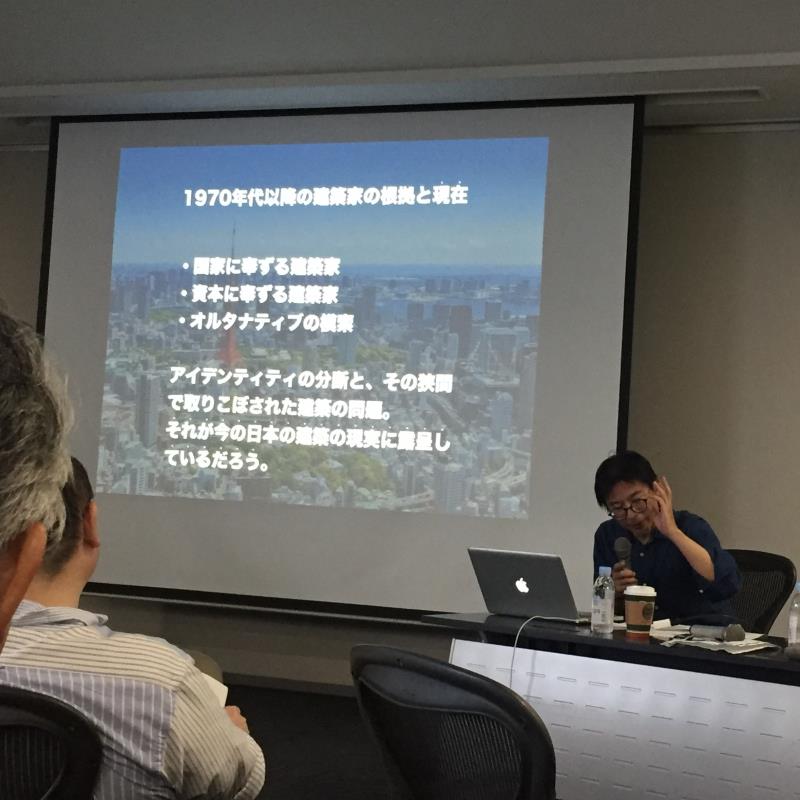

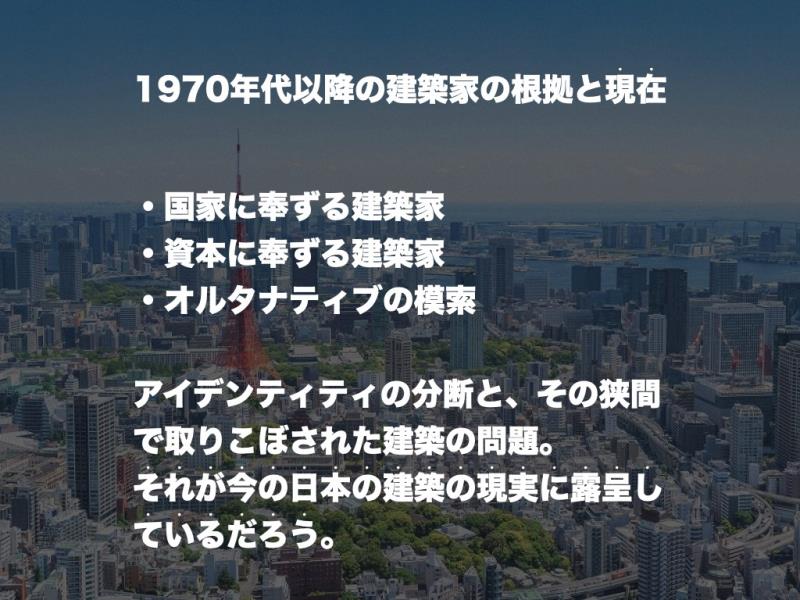

| こうして「国家に奉ずる建築家」、「資本に奉ずる建築家」、そしてそのどれにも当てはまらず自分のリアリティーを掴もうとオルタナティブな模索に向かった1970年代以降の「野武士」世代の建築家の3通りの建築家像が見えてきます。建築家のアイデンティティーが分断されているわけです。その狭間で取りこぼされている建築家の問題があり、それが今現在の建築家の問題として露呈しているようですが、これについては後でもう少し触れたいと思います。

ところで念のため申し上げますと、先ほどから申し上げている「資本に奉ずる建築家」という言い方はネガティブに聞こえるかもしれませんが、そのような意図はありません。辰野金吾が国家に奉じた建築家であったことが悪いことではないのと同様に、例えば林昌二が資本に奉じたとして、それはその時代の日本にとって必要なことであったはずです。日本が近代化して高度経済成長期を越えて現在のような姿になっていくにあたって、林昌二のような企業に属する建築家がいなかったらどうであったか想像してみれば、そこで善悪の尺度で測ることの無理さ加減が解ると思います。高度経済成長期の日本の変化にそうした存在は、端的に必要だったという他ないでしょう。ここで問題なのはただ、資本に奉ずる建築家と、そうなっていく趨勢に抵抗しつつ自分なりの建築のリアリティーを確かめようとする若い世代の建築家のあいだに大きな分断があり、その分断のあいだに放置されて取りこぼされている問題があるのではないかということです。 |

| 「紙の上の建築」展では、展示された日本の1970年代以降の建築家のドローイングを素材として、それぞれの建築家が建築の根拠を求めて自らの足元を掘り下げ、すなわち建築のリアリティーを掘り下げていった状況が浮かび上がっていたように思います。産業化した建築生産とは違う、建築家だからこその表現手法として、こうした建築ドローイングは出現したのではないでしょうか。つまり組織設計事務所やゼネコンの設計部あるいはハウスメーカーの建築家は描かないような、建築家というひとりの主体が思い描いたビジョンを示す表現媒体、表現手法として建築ドローイングが生まれたのではないかと思うのです。もちろんドローイングへの取り組み方も決して一様ではなく、例えば白井晟一が描いたドローイングの目的と藤井先生が描かれたドローイングの目的と、あるいは山本理顕さんが描かれた目的はそれぞれ全く違っています。それは建築のリアリティーをどこに求めるかが違っているからなのです。こういったドローイングによる表現を研ぎ澄ませることと平行するように、建築家の多様化が発散的なものとして進行していったのです。 |

| こうした発散的な状況はそれ自体日本だけに限られたものではなく、例えば『建築の解体』(磯崎新)という著書にはそれぞれ異なる様々な海外の事例が集められています。その時代に現れてきたモダニズム建築への意義申し立てを行う建築家達は、それぞれが自分の核心的な問題を深めることで新しい建築表現に向かっていたと言えるでしょう。それはどこでも行われていたのです。けれども日本の場合は、その頃「都市からの撤退」と言われたように、ある種社会から一定の距離を確保するために建築が行使されたところがあって、それは日本の特殊な状況の反映なのであろうと考えられます。 |

Fig.2

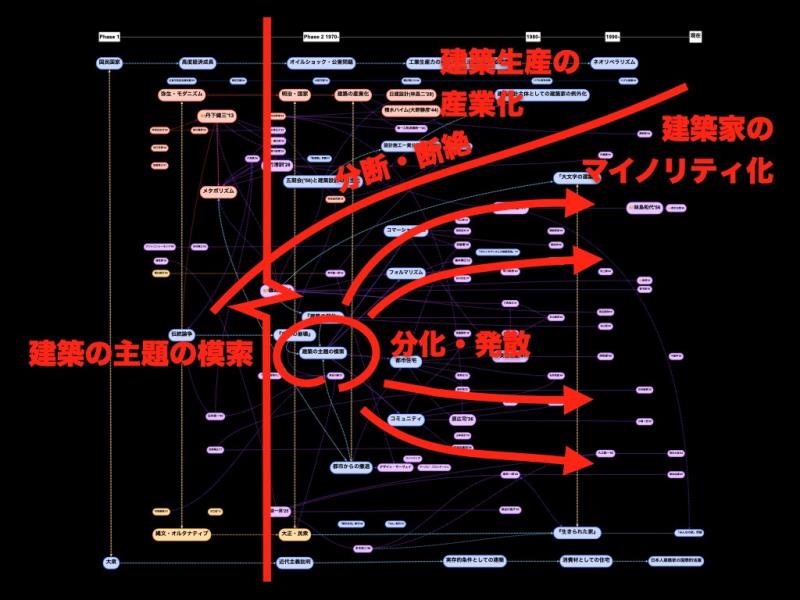

| この図(Fig.2)は戦前戦後をまたぐ年表のようなものになります。1970年代の断層面がそれ以前とそれ以降を分ける線としてあります。例えば断層面の前に「弥生的なもの」、「縄文的なもの」で知られる伝統論争もあります。要するにそこで国家への指向と民衆への指向へが問われていました。似たような対立的な構図が現れてくるという状況を記したダイヤグラムなのです。例えば「メタボリズム」に対して「都市からの撤退」となり、「虚構の崩壊」によって「建築の主題の模索」が始まります。「虚構の崩壊」というのは、国家という虚構が崩壊したとの前提のもとで建築の状況をどう考えるのかということを建築史家4人が論じたものです(*1)。 |

Fig.3

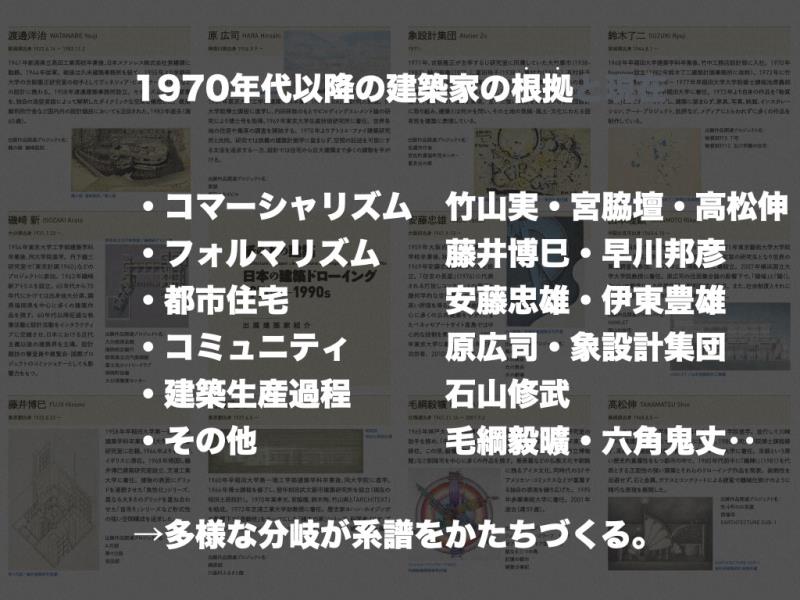

| 順を追って見ていくと、終戦後に「五期会」というのがありますが、これは共同設計を考えた人々です。元々は「創宇社」以来の戦前の左翼系の流れを汲み、ボスを筆頭とする封建的でヒエラルカルな組織で建築の設計を行うのではなく、もっと民主的なあり方を模索しようとした点に五期会は問題意識を持っていたのです。実はそこに林昌二も加わっていて、つまり林は組織設計事務所の原型を作っていったのでして、その後建築生産の産業化という状況ともつながっていくわけです。それと分断された下側に(‘70年代以降の)建築家の世界が位置し、いわば建築家はマイノリティー化しマージナルな位置に存在するようになるわけですけれど、それら自ら求めるところのリアリティーについて分類を試みるならば、例えばコマーシャリズム、フォルマリズム、都市住宅、コミュニティー云々といった主題などに分散して各々展開していったようです(Fig.3)。ともかく分断と発散が起こったことは確かなのではないでしょうか。 |

| 例えば「コマーシャリズム」すなわち時代を反映し個性ある商業的デザインを生み出すなど作家の創造性を根拠とする活動を行った建築家として、竹山実さん高松伸さん、宮脇檀さんがあてはまるでしょう。「フォルマリズム」(と便宜的に称しましたが決して単に表現を打ち出してよしとする偏狭な作家性を意味するだけではなく)建築の核心的なものを掘り下げつまり建築論的なものを深彫りしていくこと、それを設計活動の中で実践する建築家として藤井先生あるいは早川邦彦さんも該当すると思います。「都市住宅」とは疎外的な状況においても「私的な場所を確保する」という「砦」としての意味を念頭に置いておりまして、「都市ゲリラ」を標榜した安藤忠雄さんや「中野本町の家」を設計した伊東豊雄さんなどが該当し、自分のための場所を確保することを創作の根拠にしたと言えるのではないかと思います。「コミュニティー」すなわち「個」としての人が寄り集まることを考え建築が如何にしてサポートすることが可能なのかを模索した建築家として、集落を扱った原広司さん、象設計集団が該当すると思います。あるいは山本忠司さんも地域のコミュニティーに根差した活動という意味でここに入ってくると思います。「生産過程」とありますが石山修武さんがあてはまるでしょうし、「その他」としていますが毛綱毅曠さんや六角鬼丈さんらある種コスモロジーを建築に投影した独特の仕事を行った建築家がおられます。

このように多様な分岐がかたち作られていますが、その基礎として共通しているのは、自分なりに根拠を確かめないと建築家として成立しないという感覚なのです。例えば毛綱さんの後を継ぐ人がいないように、あるいは伊東さんのフォロアーを自認する人が続くかもしれないといった具合で、発散的な枝がどこまで伸びるかは場合によりけりで色々なのだろうと思います。結局これからもその末裔としての日本の建築家は存在し続けるのでしょうが、自らの根拠を確かめながらデザインに結び付けていく、そのような仕事の仕方で活動を続けていく点では変わらないでしょう。ところで日本の建築家が特殊なのは、欧米と比較してスター扱いされるなどメディアに現れることが多いことだと思いますが、その理由を考えてみるとある意味で自らの根拠を確かめる姿がメディアに適応しているのかと思うことがあります。

|

| 1970年代以降の建築家の根拠と現在

こうした1970年代以降の建築家のあり方を受け継いだ世代の建築家について、その「可能性と限界」を歴史的なものとして考えていく必要があります。可能性の点でいうならば、恐らくこの10年の間にプリツカー賞を受賞した建築家の半分近くが日本人だと思います。それは日本の建築家が国際的に大変評価されているからなのであって前向きに捉えるべきなのですが、ただ限界にも触れておくべきでしょう。 |

Fig.4

| ここに映写したスライドの背景(Fig.4)には東京の空撮風景が映っていますけれど、見えているこれだけの建物の中で建築家の仕事はどこにあるのか、基本的によく分からないのです。これだけ国際的に活躍し評価された建築家が大勢いる国であるにもかかわらず全く見えていないのです。これは一体どういうことなのでしょうか。そこに我々が考えなければならない問題があると思うのです。 |

| その根本的な部分として、資本や社会のリアリティーに従属することで建築をきちんと作っていこうとする立場に対して、そういったあり方から身を引き離すようにむしろ自分の中に閉じこもっていく方向に建築の問題を収斂させて、それを分かち合うことのできる施主との関係の中だけで建築を作ってきたのではないだろうか。このような日本の建築家のぼんやりとした条件付けがあるとするのならば、それはここまで説明したように歴史的に形成されてきたものであって、それがこの東京の光景の中に建築家の手腕が現れてこない理由なのではないだろうかと思うのです。我々はこの歴史的に既定されたものの中にある種の「棲み分け」を行ってしまい、安住してしまったからこそできていないことがあるのではないかと思います。勿論、建築家であればそれを日常的に感じ不能感に閉じ込められた感覚を持っているのではないかと思うのですけれど、あるいは逆に組織設計事務所やゼネコンに勤めている方からすれば、建築家は格好良いことを言ってばかり言ってどうかしているよ、と思っているかもしれませんが、しかし問題はどちらが正しいのかということではなく、その状況の中で取りこぼされている問題があるということなのだということなのです。例えば都市空間の貧困のような問題について、資本の側に立つ建築家がどのように関係を持とうとしているのか、作家としての建築家の振舞いがどのように公共的な場と関係しているのかということを、よく分配された者としての常識的としてもっと意識すべきであろうし、「分断」という歴史的条件に沿えば考えざるを得ないであろうと思うのです。

あるいはこういう言い方もできるでしょう。作家としての表現の豊かさとか資本の論理における問題解決的な整合といった、抽象的なあるいは狭い意味の評価軸ではない、より包括的な建築に対する見方を養っていかなければならないと危惧しております。こうした歴史を見ていくことで、一般論としてではなく具体的な歴史の文脈に条件付けられ、我々が生きてきた過去と結びついた形で考えられるようになるのです。しかしこのような思考が歴史の中の局面がありそして我々にとってどのような意味を持つのか、歴史のパースペクティブを確認した上で、そこに良きも悪しきも含めて具体的なものに結び付けていくことでなければならない、と思うわけです。 |

| 先ほど戸田さんによる藤井先生のテキストを追跡した話を聞きながら思ったのは、使い易さだけを求めた建築に対して、それだけではない建築のあり方を求めた話であったと思います。ただそれは私が今話したことと基本的に一緒のことであって、つまり資本の論理だけでは評価してはならないということと、藤井先生が追い求められたこととは同じことを意味しているということなのです。(こうしたことは皆解っていることであるはずなのですが)それをより切実な問題として現状を捉え、改めて思い知らされるべきであることを強調したいと感じております。私がお伝えしたかったのはそのようなところです。

註

*1:『日本近代建築史再考-虚構の崩壊-』

(『新建築』1974.10臨時増刊、創業50周年記念号)

*2:1910(明治43)年、建築学科本科授業開始

*3:1920(大正9)年、工学部建築学科創設

|